渡米して3か月。生活にはだいぶ慣れ、新居も決まりました。妻と子供たちが日本からアメリカに来るのは数カ月先の予定なので、ここから半年は大きな生活上のイベントもなく、気づけばアメリカに来た目的や、来る前に日本にいた時に考えていたことを振り返る機会や時間が増えました。

この記事では、アメリカに来た目的を固めるに至った自分の中の「人生の目的」の形成過程を概観します。

渡米3か月の状況

本題に入る前に、雑記がてら渡米して3か月が経過した現状を備忘目的で簡単にまとめます。visa、免許証、SSN、口座開設、クレジットカード発行といった事務手続きが一通り完了し、仮住まいからの引っ越しも終えました。生活圏のこともだいぶ分かってきたし、多くの人にサポート頂けているおかげで楽しく暮らしています。

Seattleと言えば夏、スポーツやレジャーには素晴らしいシーズンということで、ラクロス、ホッケー、船、スカイダイビング、登山、カヌーなどなど。。。会う人皆さまそれぞれの趣味をお持ちで、私も是非参加してみたいと思ってます。確かにこちらは夏の日照時間が長く、朝5時から夜9時頃まで明るいです。今でも土日含めて日中はずっとオフィスに籠ってますが、家族が渡米する前に別のアクティビティに手を出してみたいと感じてます。

また、お会いする方々皆さま子供を日本人補習校に通わせているとのことで、教育関係での経験もある私としては、日本人補習校で教育サポートにも少し興味が沸いています。子供たちと触れるのは好きだし、何より多くの方とお知り合いになれるチャンスはありがたい。

右も左も分からず、生きていけるかどうか不安な時期もありましたが、今となっては遠い昔のように感じます笑

なお仕事面では少しハードな状況が続いています。直近数週間でチームメート6人中4人が離脱、引継ぎもないまま4人分のタスクを全て私が担当することになり、結構忙殺されています。平均すると1日1食未満で過ごすような状態でずっとオフィスに籠って仕事しており、体重は渡米日から17キロほど落ちました。。。

とはいえ、元々ハードワークにはあまりストレスを感じるタイプではなく、むしろ没頭できる環境を楽しんでたりします笑

アメリカでの出会い – 目的の実現に向けて

さて、そんな3カ月間、実は多くの出会いがありました。現地の日本人だけではなく、私にとっては雲の上の方々、憧れの対象のような方々、時価総額でn兆円規模の日本企業のCxOクラスや役員クラスの方々からご連絡頂き、その方々のアメリカ出張ついでに私に会う時間を作ってくださり、その方々からのご紹介も含めて、私は自分の人生の目的の実現に向けた人間関係(リレーション)を着実に築いています。

私にとってこれは本当に想定外でした。こんなにも早く動き出せるとは。ブログやSNS等で何度か「ビジネスとはスキルとリレーションを自転車の両輪のように相互にレバレッジさせて大きくするもの」という自論を書いてきましたが、私にとって渡米はスキルを磨くことであり、リレーションを磨き始めることができるのは早くて数年後だと思っていました。しかし、渡米成功やそれまでの過程をブログで発信したことで多くの方に私の生き様を見て頂き、沢山のご縁を頂くに至りました。これは私にとって本当に嬉しいことであり、SNSやブログでの発信を続けてきて本当に良かったと思う次第です。今後も継続して精進したく存じます。

現時点で、Amazon USを目指した目的として「民間企業で国家を代替し得る規模の地域完結型医療介護制度を作る」と発信していますが、本当のところ「渡米」目的はそれ以外にも複数あり、そしてそれらの実行のためにある程度種を蒔いてからアメリカに来ました。こんなにも早く発芽するとは思いませんでしたが、雲の上だった方々とお話しする度に、私が自分の人生の目的やそこにかける情熱をお話しさせて頂くようになりました。

これをお話しする度に、叱咤激励も含めて様々なフィードバックを頂くものの、話している当の本人である私の興味関心は、自身がそこに至る過程、つまり自分の過去の経験と思考の変遷です。なぜ私はその目的に至ったか。この記事は現時点での私の整理を書き残します。

人生の目的:100年後の公共をデザインする

ブログを始めた当初に少しだけ書きましたが、私の人生の目的は「100年後の公共をデザインする」ことです。

私が考える「100年後の公共」を一言でまとめると、「分断時代の緩衝材」としての役割です。来るべき大分断時代に向けて、経済的損失を最小限に抑える仕組みを作ります。

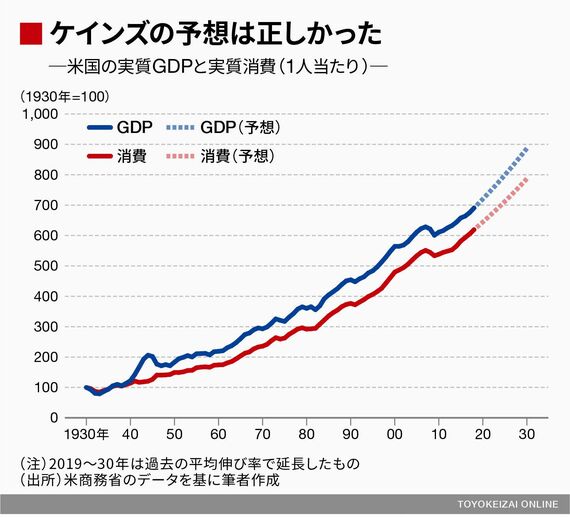

「100年後」というと、どんな世界を想像するでしょうか。技術発達も目覚ましい昨今、きっと今とは全く違う価値観で人々は生きているでしょう。私の人生の師範の一人、経済学者ケインズは1930年のエッセイの中で、「100年後、3時間程度の労働で生活に必要な富を得られるだろうから、人類は暇になって何をするか困ってるんじゃない?笑」という旨を予想しています。100年後の予想とは、中々当たらないものです。

大恐慌さなかの1930年に、ケインズは「われわれの孫たちの経済的可能性」(John Maynard Keynes, “Economic Possibilities for our Grandchildren” (1930))というエッセイを書いている。

そこでは、先進諸国の生活水準は100年後には1930年当時の4~8倍程度になっているはずで、1日に3時間も働けば生活に必要なものを得ることができるようになるだろうと予想していた。多くの人は、著しい経済発展を遂げた19世紀が終わった、生活は改善しなくなり英国は衰退する、と考えているが、「それは間違いだ」と述べている。

(中略)

ケインズは100年の間には経済的問題は解決されるか、少なくとも解決が視野に入るだろうと予想した。消費水準が8倍になっても生活に困るということは考えにくい。いくらぜいたくになっても、2倍も3倍も肉や野菜を食べられるはずはないので、食料などの生活必需品は十分に手に入るようになっていると考えたからだろう。

ケインズは、人類が長年課題としてきた生活に必要なものをどうやって手に入れるかという経済的問題を解決してしまうと、日々の生活の目標がなくなって、かえって困るようになるかもしれない、という心配までしている。

出典:東洋経済 「ケインズの予言」の当たりとはずれの理由

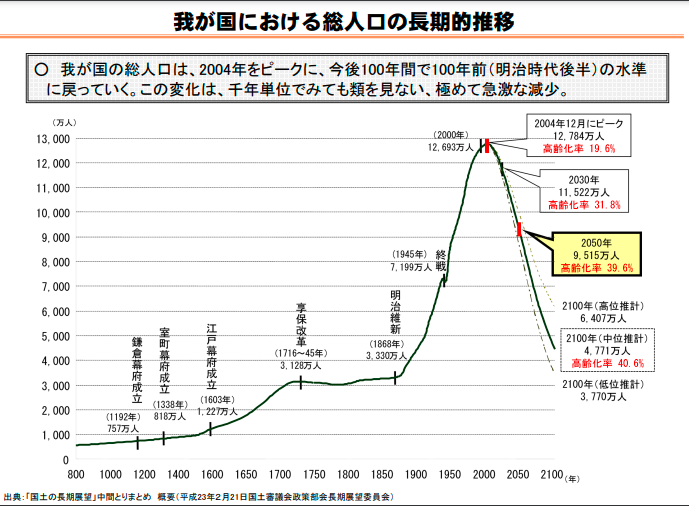

一方で、悪い意味で当たりそうな予測としては、現在の社会保障制度を検討する上でよく引用される下記のグラフです。日清戦争・日露戦争やってた時代から急激に増加し、日本の人口は2000年ごろにピークに達し、そして100年かけて元の水準に戻る、という推計です。

出典:総務省 市町村合併の推進状況について

私たちは今後数世紀をかけて分断の時代を歩み続けると考えてます。経済格差の拡大に端を発して、近代以降表面的に統合したモノが、共通認識や善悪判断、優先順位が変わり、支配者が変わり、技術が変わり、様々な変化の中でバラバラになりつつ、それぞれの集団がクラスター化してn:nの関係で結びついていきます。

この状況はすでに始まっていて、例えば地域間・世代間格差もそうだし、同じ世代でも普段目にするニュースやメディアが全然異なり、共通の話題や共通の評価尺度、共通の善悪の価値観が失われていきます。既に、みんな見てるSNSも知ってるyoutuberもそこに割く時間も違います。格差と移民の極端に少ない日本にいてそう感じるのだから、世界ではもっと急激に進んでいくことでしょう。

次の時代、国家と同等の規模を以て地域や領域を支配するのは巨大企業群です。今の政治家集団が代弁させてきた利権を引き継ぎつつ、既存の行政機構の権限を吸収・切り捨て、経済的損失を拡大しない限りにおいて徐々に分断を享受します。

こうした分断の時代になりつつも、バラバラになった人たちは共通の属性や話題でクラスター化しつつ、その結びつきを常に変化させます。経済的負担、住む地域、好みのレストラン、好きなスポーツ、好きなコンテンツなどなど。こうした状況において、公共は常に移り変わる世論の多数派を相手にしつつ、その財政規模の縮小を余儀なくされていくことでしょう。

縮小するのは良いとして、役割はどのように変化するのか。私は、その時々の対立の緩衝材を担うことができる存在が「公共」の役割を獲得・維持できると考えています。要はめっちゃコミュ力の高い存在が数多の集団をタイムリーに調整しつつ、最低限の外交と国内総務及びインフラ・治安・生命維持に関わる指標の増減のみに関りを持って粛々と進める低コストな役割です。

なんだか壮大なことを言っているように思われるかもしれませんが、大したことはありません。人々は自分たちの生活にそこまでの支障がない範囲で政治への関心を失い、たまに持った不満はChatGPTが親身に聞いてくれながら怒りや悲しみが収まるまで親身に対応してくれて、法や制度の整備は政治家を隠れ蓑にしつつも巨大企業がリードする、それだけの話です。

多分、特に劇的なイベントもなく現状が続いたら、そんな感じの世界になっていきます。それはまさしく「近世から近代」という時代と似ていて、「ほっといたら絶対王政による政治的統一、でも社会的分断は維持されていた、この矛盾を解決するための市民革命によって近代化(=ナショナリズム+度量衡・言語統一)」という流れと逆のことが、今後100年間で起こると考えています。

ポイントは、この分断が進む過程で、様々な軋轢が衝突に代わり、場合によっては紛争や明確な対立軸となって経済的損失が拡大するリスクを孕むことです。このリスクを最小限に抑える仕組みをつくることが、私の人生の目的です。取り組む領域や実現手段といった具体的な内容は、話が進んできたら書いてみたいと思います。早くても数年後かな、そもそも弊社の副業規定に引っかかるようなことはまだできないので、粛々と下準備に勤しんでいます。

なお、会いに来てくださった雲の上の方々には、上記の内容の詳細な計画や実現に向けたステップ・タイムラインを説明しながら賛同や協力を募るわけですが、それに対する賛否に関わらず、多くの方々から続けて「なぜそう考えるようになったの?」というご質問を頂きます。ということで、現時点での私の解釈で、私がこう考えるに至った思想的変遷を下記にまとめます。

「成長」と「競争」の違い – 自分の評価基準、他人の評価基準

幼少期より私は、「成長」と「競争」を明確に分けて考えている節がありました。バイオリニストを目指す傍ら、サッカー少年として明確な勝敗も経験するし、大好きだったプレステ等のゲームでは攻略のために考え、上達し、設定されたステージをクリアすることに喜びを覚えます。

「成長」とは、前よりも良い状態になることと感じていたものの、そこには数値や順位といった明確な評価基準はなく、非常に感覚的なものでした。「先生の音色に近づいた」「難易度の高い曲が弾けるようになった」など。この感覚的尺度は、先生や両親といった他者から与えられることはあったものの、自分の中では正直理解できていないことが多く、また、良くも悪くも自分の尺度で進めることが多かったため、芸術領域のように評価基準が曖昧な中での師弟関係に基づく成長が求められるバイオリンの腕は、正直そこまで上達しなかったのでしょう。現に私はコンテスト出場といったチャンスは殆どありませんでした。

一方で「競争」は分かりやすくて、勝敗、成功or失敗、順位など客観的評価基準に基づくもの。ゲーム、持久走、漢字ドリルの進捗など、小学生・中学生あたりまでは目に見える全ての評価を高めたくなり、そこに向けて無我夢中で集中する子供でした。

群馬の村社会で育ったこともあり、私は「頑張る人が頑張って成果を出し、それによって得られた利益が周囲に適切に分配されてみんなが幸せになること」を善だと認識していました。この考えに基づき、目に見える客観的指標の中で「競争」し、また他方で自分の好奇心の趣くままに「成長」するという私の生き方が醸成されました。

「生活」との出会い – 生産物・生産方式に規定される人の人生

小学生の社会の教科書の中で、私には忘れられない2つのページがあります。

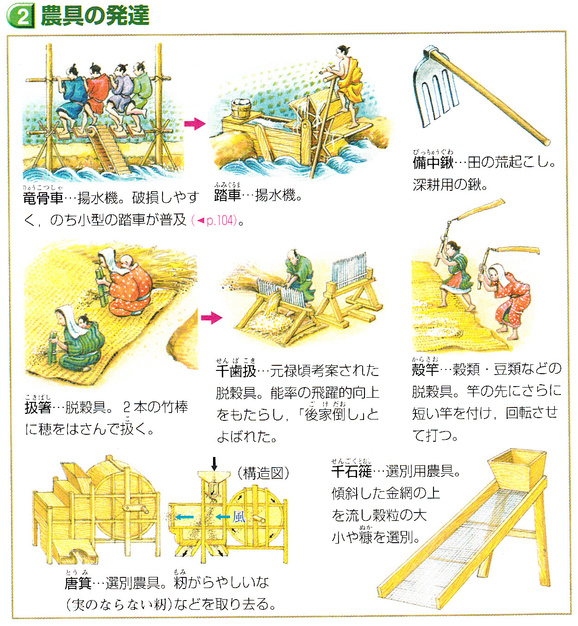

出典:日本史オンライン講義録 085 農業生産の発展 /諸産業の発展

1つ目は、江戸時代における農具の発達。農具の名前がテストに出るので暗記していた中、このページは私にとって衝撃でした。「コメを作るのに、昔はこんなに大変なことしてたの。。。?」図書館に行って当時の人々の生活資料を読み進めるうちに、各工程には相当な時間がかかり、かつ、電気もガスもない中、当時の農民にとって油は非常に効果で、生活時間はすなわち日照時間、太陽が沈んだら寝るしかありません。

人生や生活、家族・コミュニティ全てがコメの生産に立脚しており、農具を所有できるほどの蓄財もできないほどの年貢を支払うため農具は村の公共財、みんな一緒に生活し、歳を取り、みんなで苦しみに耐えながら毎年コメを作り、社会保障もないためコメ生産の労働力と老後の面倒を見る役割として子供を大量に作る。乳児死亡率も高く、疫病も多いので子供を大量に作る。冷害で不作のときは生産性の見合わない高齢者を姥捨て山に捨て、子供を捨てる際は供養のためにこけし(=子消し)を作る。そんな世界をリアルに認識したとき、当時から私は「競争により優劣や勝敗があったとしても、みんなが幸せな人生を送れることが良い」と考えていたと思います。この頃から、セーフティネットとしての社会保障に対して漠然とした正義感のようなものを抱いていたのでしょう。

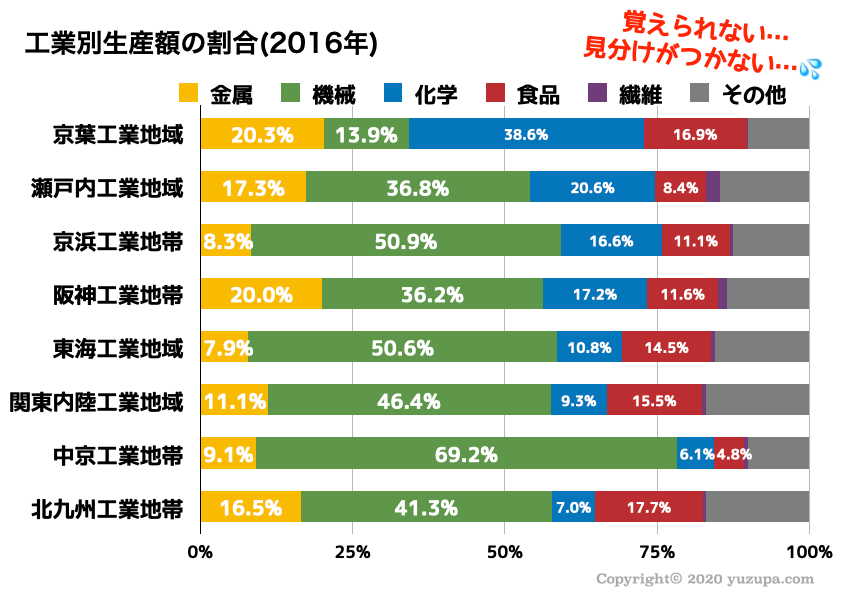

出典:NHK for School 日本の工業地帯 ~太平洋ベルト~

出典:かるぴ勉強部屋 中学受験:工業地帯と工業地域で受験力をつける…生産グラフから工業都市まで!

2つ目は、日本の工業地域・地帯とその生産額及び品目。これも衝撃でした。地域によって、作るものも生産規模も、得られる利益も違います。当時私は祖母の影響で天然石の売買における値付けを一通り学んでおり、生産物の違いが客単価の違いになり、利益の違いになり、それが貧富における格差を作り出すことを直感的に理解しました。

最もその後「地方交付税交付金」という言葉を学習する過程で、税金という形で富が中央から地方に分配されていることも学び、「再分配」を通じて格差が縮小することを善だと考えるに至ったのでしょう。

歴史との出会い – 一個体として歴史に刻む爪痕の模索

中学・高校において、得意科目は古典と生物と数ⅢCでしたが、私は歴史の魅力にどっぷりと浸かっていきます。各地域に勃興・滅亡する国家の支配体制や法制度もさることながら、私はそこで生きる人々の「幸せ」の価値観や優先順位、評価基準に強い関心を抱くようになります。

例えば現代社会で言えば「Fire(十分な資産形成終了に伴う早期永年退職)」が羨望を集めるのと同様に、一昔前には「長寿」「子宝に恵まれること」がもてはやされました。

土偶を作っていた時代は、土を固めて作った器に縄で模様をつけて装飾したことから「縄文」時代と言われます。当時はそれがオシャレだったんでしょうか。また、左足が痛いときは土偶の左足を折るとその痛みが引くそうで。今では考えられない治療法です。

古墳時代、なるべく大きな墳に、なるべく多くのはにわや装飾品を並べて埋葬することが良しとされたようです。途中からは「円墳」「方墳」といったお墓の形だけでは飽き足らず「前方後円墳」にくっつけちゃう始末笑 規模の大きさが富と名声の大きさを象徴するというのは、エジプトのピラミッドや秦の始皇帝の兵馬俑から始まり、古今東西・森羅万象の共通の価値観のようです。

少し話は逸れますが、以前別の記事でも書いたように私は幼少期から手段としての宗教に強い関心を持っていました。そんな中で学んだイスラーム教の成立過程は非常に刺激的でした。ビザンツとササン朝の対立でシルクロードの治安が悪化、商人が迂回してアラビア半島諸都市が経済発達、経済発達により拡大した貧富差の解消を目論んだムハンマドが、神の名のもとに貧困に苦しむ民を組織化して作ったコミュニティという考え方。やはり宗教はみんなを束ねる手段なんだなあと強く感心しました。

イスラム教成立前夜である6世紀後半の西アジアでは、ビザンツ帝国とササン朝ペルシアとの抗争により、メソポタミア経由の従来のシルク=ロードが遮断され、代わってアラビア半島経由の交易路が活性化した。特に紅海沿岸のヒジャーズ地方のメッカなどの諸都市が繁栄し、貧富の格差増大や部族社会(相互扶助の伝統)の崩壊などの変化が生じ、宗教・社会改革の必要性が生じ、イスラム教成立の背景となった。メッカで預言者として活動を始めたムハンマドが、保守勢力の迫害を受けメディナへ移った西暦622年の事件をヒジュラ(聖遷)と呼び、イスラム暦の元年となっている。

出典:イスラム帝国の領土拡大 ヒジュラ(聖遷)

こうして歴史を通じて人類が歩んだ営みを眺めるうちに、翻って自分は歴史に対してどんな役割を担うのか、どんな爪痕を遺すのかを考えるようになりました。

経済学との出会い – 平等と差別:世界全体を幸せにする手法

高校3年生の後期から浪人時代にかけて、私は経済学に非常に惹かれるようになりました。そういう勉強ばっかりしてたから結局大学受験で2浪もした訳ですが。。。笑 でもこの時期のこの経済学への没頭がなければ、私は社会保障を経済学をベースに組み立てるという発想に至ることができず、あの恩師にも会うことができなかったと思います。本当に人生とは運命であり先の分からないもんだと感じます。

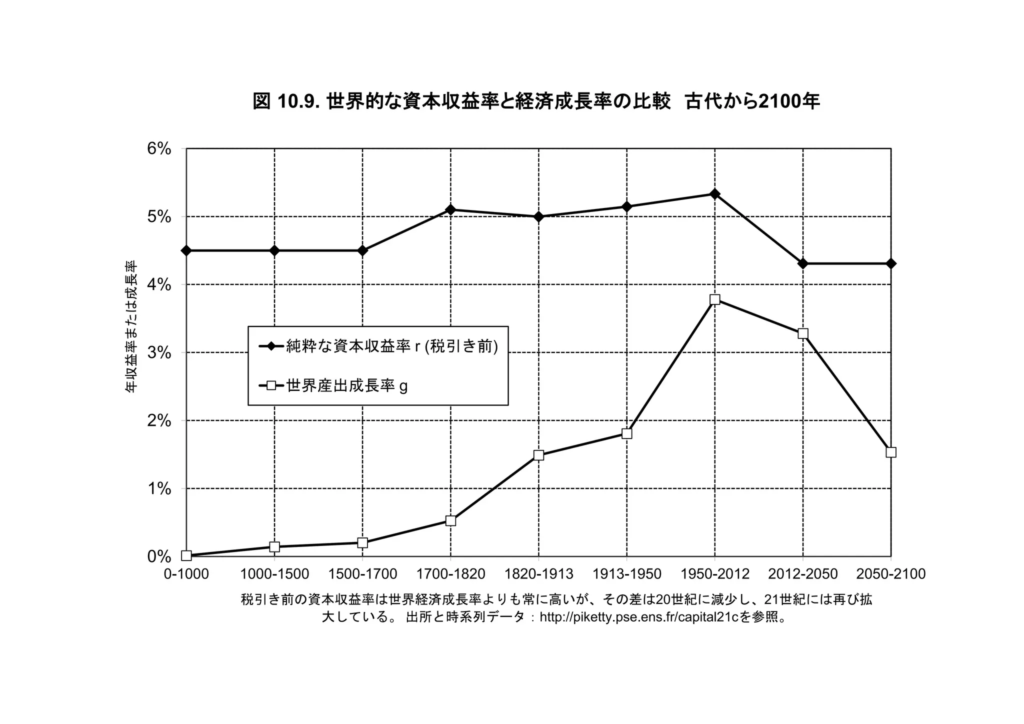

経済学は、時代とともにその主な研究対象を大きく変化させます。ザックリ言うと19世紀は「格差」、20世紀は「生産性」、そして21世紀はピケティ『21世紀の資本』を契機に再び「格差」に戻るか否かといったところでしょうか。

産業革命の進展により経済格差が拡大し、富める欧州資本家が帝国主義に基づく世界戦略を展開する一方で、都市には工場労働者が溢れ、テムズ川が汚すぎるので味をごまかすために紅茶が流行り。。。スラム街の形成も進みます。穏やかな農村社会で育った私には全く想像できない世界でしたが、東京の高校に進学し、本当にお金持ちの方から駅周辺に寝るホームレスまで様々な所得階層を見るうちに、この現象を少しずつ理解できるようになりました。

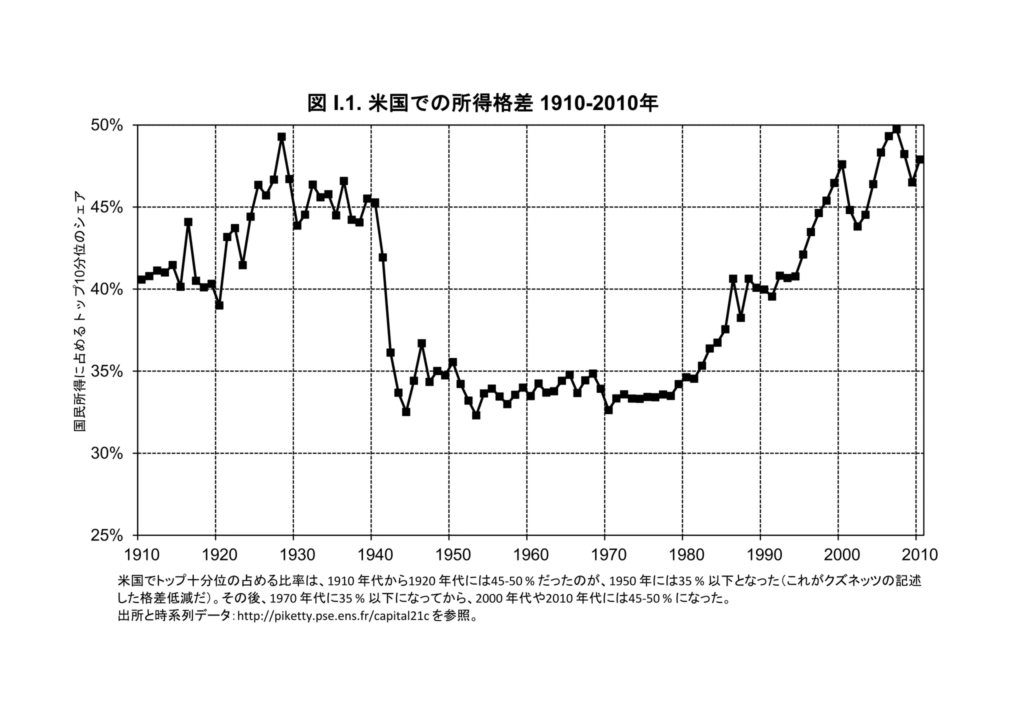

こうした経済格差の解消に強い興味関心が向けられる中で、賃金上昇等の理由により労働者の絶対的貧困が縮小し、クズネッツの言説に代表されるように、「資本主義が進展すると最終的には格差が縮小する」という考え方が広まり、研究対象は格差の是正から、より資本主義を発達させるための生産性の向上への移り、2次産業から3次産業へ、特に金融領域へと目線が向けられます。同時に、マクロ経済学の発達も相まって市場への介入を良しとする国策への経済学の関与が高まり、財政政策や金融政策といった研究に重点が置かれるようなります。

一方で、元来の経済学は国家の市場経済への介入を嫌い、再び国家による市場介入に否定的な言論が強まります。彼らは公共に費用対効果を求める形で攻撃的になり、制度や政策を無視して経済学の理論であーだこーだ言うようになります。現在の公的年金や医療介護政策がこうした批判を受けるのは、こういった学問の発達背景にある思想的変遷があるためであり、自分たちが立脚する学問の善悪判断の歴史的経緯を踏まえて政策を語る必要がある、ということを恩師から沢山教わりました。

ご興味ある方はこちら。本当におすすめです。また、私の恩師は常日頃から、「自分が正しいと思っている理論やモデルも、それは人が作ったもの。その人がどこで生まれてどんな環境で育ち、何を食べてどんな社会的成功・失敗を経てその考えに至り、それが社会からどう評価されたかを理解しろ」という旨を仰っていました。これは、私の「生活を知る」「歴史を知る」といった価値観と非常にマッチし、当時は本当に毎日研究に没頭しました。

恩師の経済学入門の課題図書。こちらもおすすめです。経済学の偉人たちがどんな人生を歩んできたのかを知ることができます。

余談ですが、恩師の研究室の入ゼミ試験課題は、福沢諭吉の自伝『福翁自伝』の読書感想文でした。改めて読んでみると福沢先生も今の慶應生よりよっぽど素行の悪い人で、例えば居酒屋で飲んだ帰り道、酔っぱらって懐に居酒屋の皿を持ってきてしまったことに気づき、返すどころか難波橋の下を通った船めがけて投げつけて遊んだり、漫画家の手塚治虫の曽祖父、手塚良仙に対して北新地の遊女からの手紙を偽造して北新地に行かせて「約束違反だから坊主にしろ」「坊主の代わりに飲み代おごれ」といったことをやったりと、本当に悪だくみに長けた方でした笑

福沢先生と手塚良仙とのエピソードは手塚治虫によって漫画化されてたりするので、ご興味あれば是非読んでください。

望ましいのは平等か格差か – 次世代の価値観

私たちの子供たちの世代が大人になる頃には、価値観の優先順位はどのように代わるだろうか。日々そんなことを考えています。自分の幸せと、他者の幸せを天秤にかける機会は急激に減少し、防貧・救貧を目的とした国家の再分配機能にはその効果や費用対効果への疑問から信用と関心が失われていく。

先ほど挙げたピケティの『21世紀の資本』では、格差が拡大し続ける根拠として「r>g」つまり、資本の成長率が歴史を通じて労働の成長率を上回ることが挙げられており、歴史を通じて労働者の富より資本家の富の方が成長率が高いため。資本への課税と再分配が弱ければ格差は拡大し続けることが指摘されています。私はこの理論が正しいと考えている一方、資本課税は時代にはそぐわず、日本のみならず世界中の先進国から支持を得られないだろうと考えています。

余談ですが、ピケティはクズネッツの「資本主義の進展で格差解消」言説に反論するにあたり、クズネッツが1940年から1970年の米国のデータしか扱っていないことを指摘してます。この時期、米国は2次大戦と冷戦による資本の混乱を経験しており格差が縮小しているように見えるものの、この時期の前後を含めて長期的にみると格差は拡大し続けています。

そんな次の世代の世界は、政治不信とともに、人々が分断が進みつつ広がる格差を「身の程はこんなもんか」という諦念を以て受け入れる時代になるだろうと思います。また、その過程で生じうる不満の処理を行政が担いつつ、より支配的になる巨大企業が利潤を維持拡大しやすい体制が整備されていくでしょう。

「歴史は繰り返す」ならば、「パンとサーカス」は「生活保護とyoutube」となって人々は身の丈に合った自分にだけ都合の良い幸せを消費していく、そんな時代に向かって格差が広がり分断が進む次の100年に対して私がなせる役割、それが「分断時代の緩衝材」を作ることだと考えています。

なんだか暗い話のように聞こえますが、そんなことは全くなくて、要は世界中で「調整能力」の需要が増すので、そこにビジネスチャンスを見出してます、という思いです。

歴史の流れへの反骨精神:「人類のアップデート」

さて、ここまで長々と尤もらしいことを書いてきましたが、正直に言うとこれらは建前で、私の本当の本当の根っこにある本音は別のところにあります。私は、繰り返す歴史に一石を投じたいと強く思っており、人間を人間たらしめてきた、歴史を通じて変化しない人間の根源的な機能や感情、情報処理機構を歴史的連続性を持たない別の方向に変化させたいと思っています。

私の歴史観は現代の目線で編纂された歴史ですが、例えば妖怪や魔術の中で生活した人々からすれば、全く別の歴史観を持って歴史を編纂するでしょう。また、多層化する世界ではそれぞれにとって都合の良い情報だけが都合の良いタイミングだけ与えられるようになり、もはや全員が納得する共通のルールや情報・価値基準なんて必要ないはず。

人間を電池化して仮想空間で夢を見させ続ける『マトリックス』、人類の全てをナノマシン制御する『メタルギアソリッド4』、電脳化が進み体験そのものの並列化が極度に普及して全人類が没自我的なスタンドアローンコンプレックスが生じる『攻殻機動隊』、始祖の巨人の力で民族単位で記憶や体の機能を操作できる『進撃の巨人』、ラグナレクの接続を果たして全てが集合無意識でつながった『コードギアス』、未来の犯罪リスクを測定できる『PSYCHO-PASS』、世界を流れる魔晄エネルギー(ライフストリーム)を生活に生かす『FF7』、時間と空間を超えた5次元空間から私たちが生活する3次元世界に働きかける『インターステラー』等々。可能性は無限にあるはず。

機械文明の進展により、人間は何かしらの機能を失いつつ、その支配にあらがうだけではなく、別の領域に手を伸ばして肉体的・精神的進化を模索することもできるはずだと確信してます。SFの見過ぎですかね。。。笑

しかし、そんな世界の実現に一石を投じるべく、実はそちら側への参入も模索している今日この頃。一体私は今後どんな領域で何者になるのか、自分でも迷子になりつつ、それでもワクワクが止まらない未来に向けて日々精進。