2023年10月24日、ついにAmazon USのSeattleのポジションからoffer letterを受領・サインしました。この熱い思いが覚めないうちに、これまでの思いと苦難をまとめておきます。

GAFAM やBig Techに属するエンジニアやDSの方々と違い、私は文系・政策系のバックグラウンドを持ち、Amazonを目指した理由もかなり異色です。一言でまとめるなら、自分の生涯をかけて「民間企業で国家を代替しうる医療介護政策を作りたい」という思いからでした。

この記事では、今に至るまでの思考や挫折を振り返ります。

学生時代の奮闘 – 医療介護政策への興味

私は大学にて社会保障政策を専攻し、特に公的年金と医療介護政策、ならびにその財源調達手法における歴史的経緯と国際比較を研究しました。学部卒レベルながら結構真面目にやりました。師事した教授が研究のみならず霞が関での政策立案や意思決定に深く関わっており、まさに「政争の具」とされた年金改革や利害関係者の圧力に際してベストな選択がとれずとも前に進まざるを得ない諸改革を間近で見ておりました。

政務官(大臣、副大臣の次に偉い人)レベルの国会議員のインターンも経験し、政治家目線でも政局や利害調整、国民への説明の難しさを学びました。勿論「学んだ」と言っても深いところまで見ることができたわけではなく、雰囲気だけだったとは思います笑

また、研究室の活動の一環として、公的年金におけるマクロ経済スライドフル適用に反対する某圧力団体の偉い人に「対話」に伺い、取材と言いつつ現役世代の主張を説明し、同団体の同政策への反対方針を規約から削除して頂く成果を得るような活動も経験しました。

こうした学部生にしては結構熱心に研究・活動を行った中で、医療介護政策は非常に重要ではあるものの財政上、そして利害関係の調整の視点から非常に運用が難しいことを学びました。詳細は別記事で解説しようと思うものの、フュックスや二木先生の医療経済学の影響を深く受けた私は、民間ほど人命を無視して費用対効果を追求することはせずフリーアクセスを実現しつつ、かといって公的機関ほど財政に甘くない、そして政治的しがらみから離れたところで運営される、国家規模で持続可能な民間の医療介護制度の実現を考えるようになります。

大学3年生の後半になり、上記の実現に向けて、まず私は官僚、特に厚労省の官僚になることを考え始めますが、OB訪問や周囲の諸先輩方の意見を拝聴する中で、「中から変えるのは難しい」という理解に至り、外部から厚労省や政治に働きかける機会を求め、前評判にてグローバルレベルで官公庁や公共機関系へのパイプに強みを持つと知った某外資コンサルを選びます。

日本における面白い省庁コンサル案件の殆どが経産省案件のように、厚労省のような社会政策を担う場に外部から入るのは困難。グローバルレベルでコネがあるファームならできるのではないか、という考えから新卒入社したものの、入って半年くらいで私の夢の実現は難しいという実情を理解し、正直かなりがっかりしました。

(余談1)医療介護 – 市場原理が働きにくい領域

医療の世界は、古典派経済学が前提とする、需要と供給に基づく「合理的経済人」としての消費者の意思決定が行われにくい領域です。「味が劣るが価格が安いリンゴと、味が優れるが値段が高いリンゴ」なら消費者は「合理的に」比較検討しますが、医師から「死亡率50%だけど安い治療法と、死亡率10%だけど高い治療法」を提示されると、とにかく助かりたいので借金してでも後者を選びがちです。この特殊な領域に絞って研究すべく、医療分野に特化した「医療経済学」という分野が存在し、その内容は研究者の思想によって大きく異なります。(というよりxx経済学っていう名前を使ってそこらへんの統計手法もちこんであーだこーだ言ってるだけのなんちゃって学者の巣窟です笑)

出典:東洋経済 医療政策で「需要」と「ニーズ」を使い分ける理由

私の恩師は、初めて社会保障を学ぶ学生向けにマイケル・ムーア監督の映画『SiCKO』を見せてました。日本のようなガッチリした公的医療保険制度のないアメリカで、医師誘発需要による医療費の拡大と、民間保険会社による保険料不払いを目的とした既往症調査など。民間企業を営利を追求すると、必ずしも消費者が安心安全の医療を受けたいときに受けられるわけではなくなる、という学びから始まります。

従って、医療サービスは公共で担うことには意味がある一方、利権が完成してしまうとビジネス上の柔軟性を失い、無限に赤字を垂れ流してしまいがちです。程度の差はあれど、日本のみならず欧州諸国で同様の傾向が見られます。

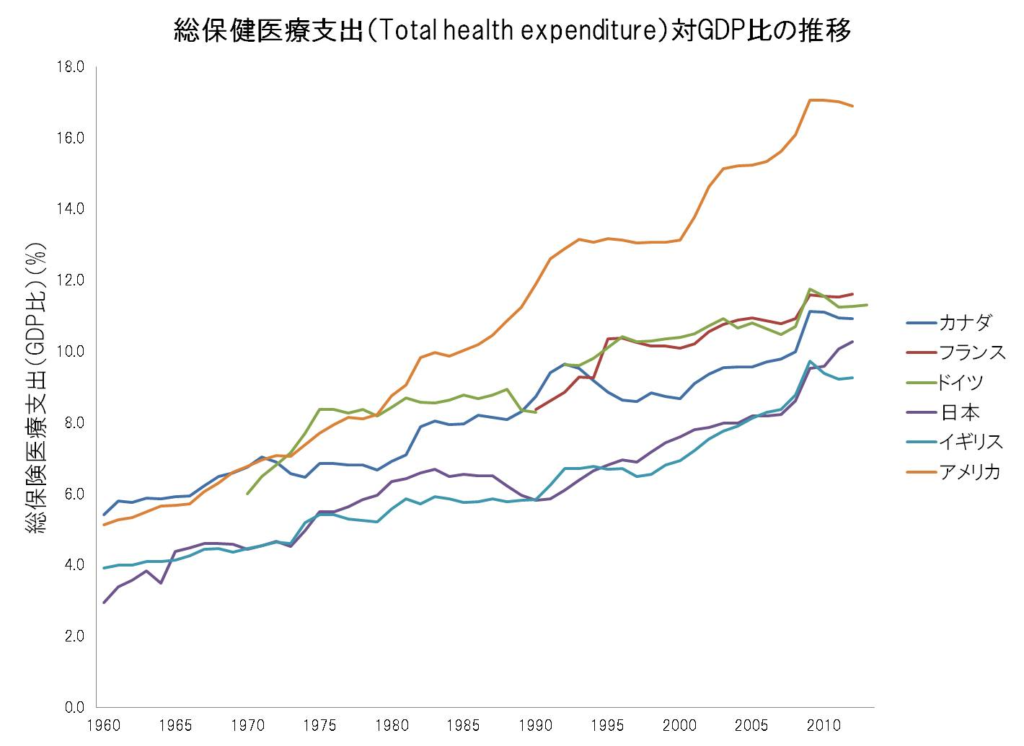

出典:医療費の水準(Level)よりも、医療費増加率(Growth rate)の方が重要である

(余談2)医療介護 – 医療と介護はセット : Quality of Death

1850年代、クリミア戦争にて負傷兵の看護に尽力し、その後国際赤十字の設立に貢献したナイチンゲールは、病気を「回復過程」と定義しました。

全ての病気は、その経過のどの過程をとっても、程度の差こそあれ、その性質は回復過程であって、必ずしも、苦痛を伴うものではない。

出典:ナイチンゲール著『看護覚え書』

彼女の言葉に象徴されるように、当時、病気とは回復するものであり、回復後は患者は戦場や生産現場に戻ることが大前提でした。そんな彼女が今の日本の病院を見たらどう思うでしょうか。果たして、『老衰』で弱っていくご老人を再び戦場や生産現場に戻すための治療だと考えるでしょうか。

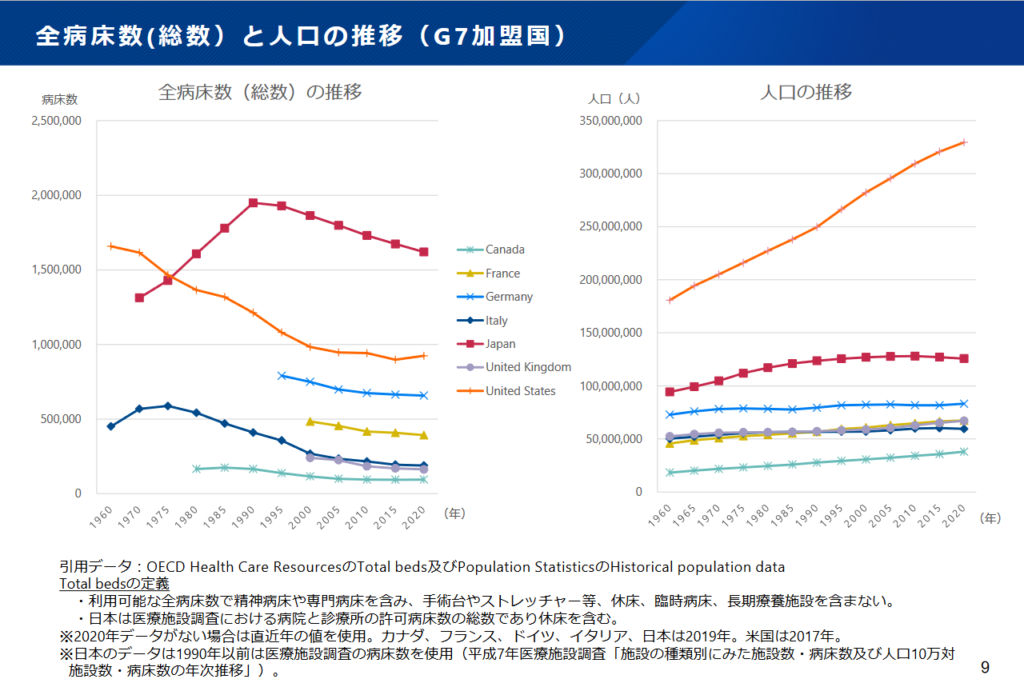

1990年代にかけて、日本だけが病床を増やし続けました。平均寿命が世界一になり、長寿大国日本ともてはやされる中、病院は老人で溢れかえります。一方他国は病床を減らしました。彼らは『老衰』が治療できないことに早々に気づき、高齢者の受け皿として介護施設を整備します。

出典:厚生労働省 医療供給体制の国際比較 OECD加盟国との比較

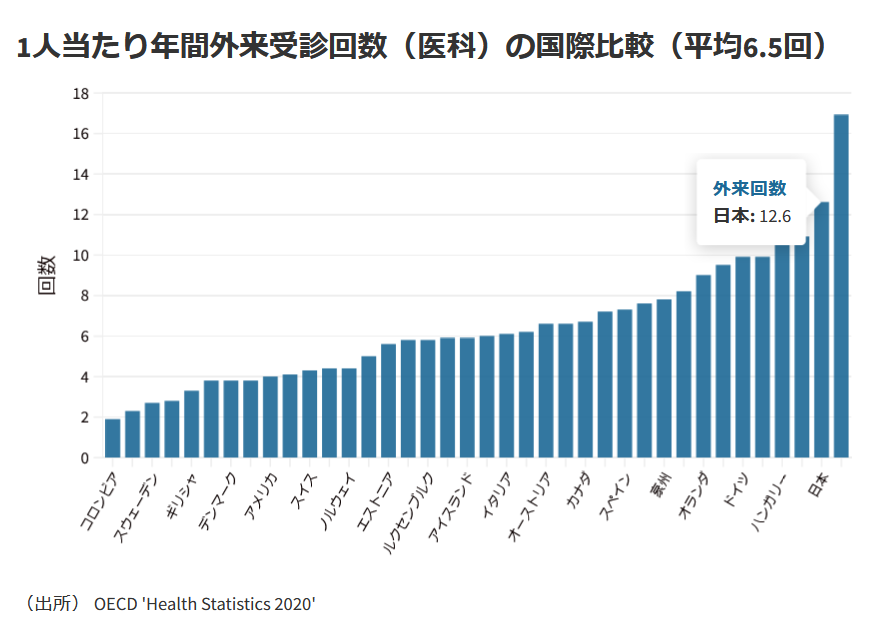

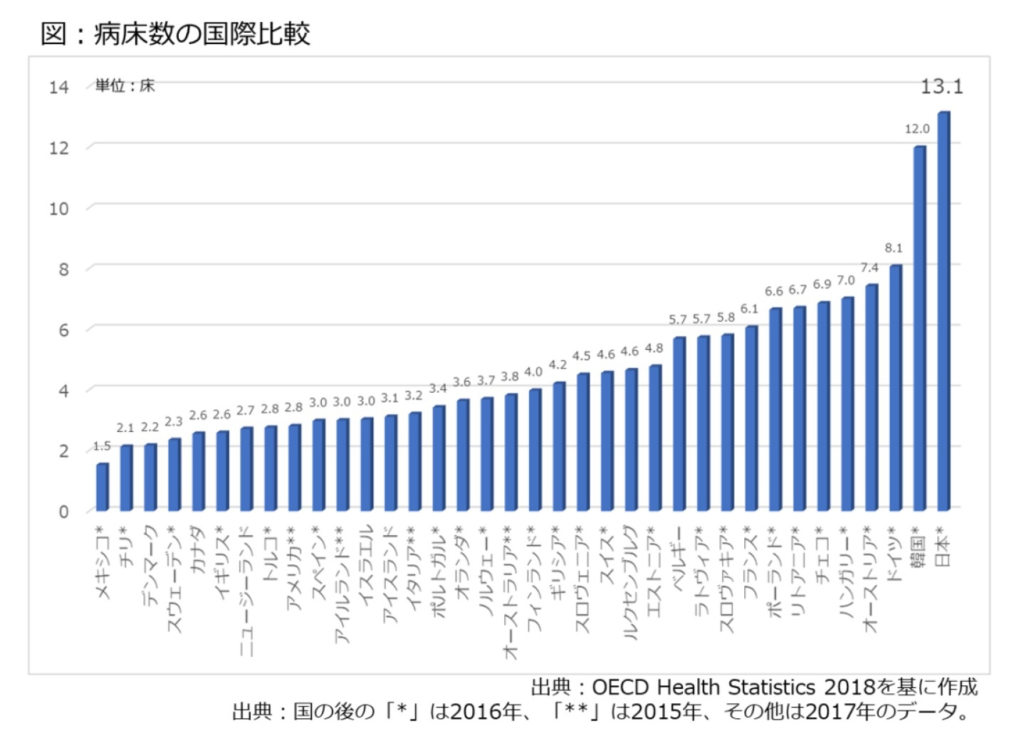

下図は人口1000人あたりの病床数の国際比較です。

出典:ニッセイ基礎研究所 病床を減らそうとしているらしいけど、なぜ?

昨今は日本でも病床を減らす動きがあるものの、公営病院比率が7~8割だった欧州諸国に対し、日本は戦後復興から民間に任せてきたため比率が低く(確か4~5割)、国や都道府県主導による病床数のコントロールが難しいことが指摘されています。この辺が開業医の集合体である日本医師会が自民党に対して発言力のある圧力団体になっている背景です。

良い死に場所を整えること、Quality of Deathは、Quality of Lifeの最期を幸せに飾ると同時に医療費抑制の議論にも登場し、日本ではオランダをモデルとした地域完結型医療介護供給体制の構築が目指されています。ここ数年で「かかりつけ医」という言葉もだいぶ普及しました。この考え方において医療と介護はセットで考えられるべきものであり、私が目指す体制は同地域完結モデルを理想としています。

冨永孝先生の「未来予測」との出会い

夢の実現が難しいと分かりつつ、同外資コンサルでの激務な日々の中で、私は徐々に自分のモチベが低下していくのを感じていました。アサインされるPJには精一杯の気持ちで取り組むものの、生きる目標というか活力というか、1個体としての生物として歴史に対して自分が成すべき役割を見失い路頭に迷っているような感覚でした。

そんなとき、冨永孝先生に出会います。きっかけは、会社の経営層向けの講義に部署内希望者の参加が認められ、興味本位で伺ったことでした。あのときの衝撃は忘れられません。GAFAMと称される巨大テック企業が、その潤沢な資金力と開発力をベースにイノベーションを起こし続け、世界の産業構造を作り替える、という内容でした。

あれは確か当時2017年の年末。この時期、GAFAM のみならずLINEや日系メーカーもこぞってスマートスピーカーを発売し始めるくらいのタイミングでした。冨永先生のお話は2023年現在にはある程度一般化している話ですが、当時の私には衝撃でした。

参考:LINEのスマートスピーカー「CLOVA」販売終了。春には音声操作も停止 – 2022年10月26日

テクノロジーの進化の波がまず金融業界を襲い(=Fintech)、銀行機能つまり預金と決済を他業種企業でもできるようにした、この波がTMT(ハイテク・メディア・テレコム)業界を襲っており、次は医療・製薬等のヘルスケア、最後に製造や建設といった領域に波及していく。この流れの中で業界は再編され異業種参入が進み、コンサル業界がサポート領域をマッピングする際によく使う業界×業種のマトリクスは過去のものになる、というのが話の大枠。

各社がこぞって顧客行動のデータを集め、「顧客インテリジェンス(≒顧客行動を分析して得られる質の良い提案)」を狙い、顧客を各社のプラットフォーム上の経済圏で囲い込むことを志向し、GAFAM各社が「サーバー」「OS」「端末」「ブラウザ」「アプリ」「顧客情報」のいずれかに強みを持ちつつ他を狙いに行っている戦略を整理して何枚かのスライドで提示くださいました。あの時のスライドは既に過去の古いものとなりましたが、私にとっては今も宝物です。

この出会いでGAFAMの世界観の大きさを知り、この中に入り込んで自分が目指す医療介護政策を実現できないかと考えるようになります。当時、ヘルスケア領域ではapple watchを持つappleの一人勝ち状態でしたが、私が考える体制を構築する上で物理インフラであるlogistics(物流)は必須であると考え、Amazonへの転職を考えるようになりました。

参考:アマゾンがヘルスケア事業「Amazon Care」開始、1,000兆円市場を狙うGAFAMの動き

そして私は、Amazon Careというプログラムが当時米国社内で試験運用されていることを知り、このプログラムが将来本格化する際に事業戦略側に入るための未来像を考えるようになり、日本でlogistics部門に入ってデータ分析やPMなど必要な力と実績を得つつ米国本社に国際異動する計画を立て、実行に移すべくAmazon JPに転職しました。

挫折 – Amazon Careの終了とHiring Freeze

多少の紆余曲折はありましたが、私は着実に必要なスキルと経験を獲得し、Amazonに入社して約3年が立つ頃に、募集条件にピッタリ合うAmazon Careのデータ系ポジションを見つけます。すぐにHiring Managerに連絡してアピールし、書類通過して面接開始までとんとん拍子で進みました。間違いなく自分はこの領域で夢を叶えるんだと決意しながら、残り2回の面接を残したある日、社内報より先にニュースサイトからの通知でAmazon Careが終了することを知りました。衝撃でした。

参考:アマゾン、医療サービス「Amazon Care」を終了へ–大企業向けに成功見込めず

確か2022年8月のことでした。今まで3年ちかく自分が目指してきたものが崩れ落ちるようで、言葉を失いました。すぐにHiring Managerに連絡すると、報道は正しく、今受けているポジションもfreezeではなくcloseするとのこと。

とはいえ、Amazon Careの一部で医薬品の配送を行うAmazon Phamacyというサービスは残ることも分かり、まだ再興のチャンスはあるため、やはりUSのポジションを狙って機を待つ方針で国際社内異動での職探しを継続しました。

9月に入ると不穏な噂を聞きます。Amazonのみならず業界全体の業績低迷に伴い、採用を制限するという話が出ているとのこと。私が受けていたポジションは「そういう話が出てるけど、別に募集を辞めろとは言われてないからね。受けてみない?」という温度感だったので職探し・応募を続け、特にデータ人材系を中心に複数のポジションを受け、3つのpositionでinclined(=合格、内定)頂きました。

合格後、通例では契約内容を記載したoffer letterを発行頂き、それにサインすることで異動が確定します。ただoffer letterは発行後10日以内に回答しなければならず、私は第一希望だった最後の1ポジションの選考が続いていたため、結果が全て出揃うまで内定頂いたポジションからのoffer letter発行をストップして頂いてました。

参考:米アマゾン、採用凍結 対象分野広げ数カ月「普通でない経済環境」 産経新聞

そんな折。2022年11月。全社的なHiring Freeze発表。採用活動は全て凍結とのことで、私の内定は全て白紙となりました。そしてその直後、Org updateで私が所属するチームごと解散することがManagerから伝えられます。一般にチーム解散の場合、社内の別ポジションに異動するか転職するかという2つの選択肢が与えられるものの、既に異動は全面凍結ゆえに転職の他ありませんでした。12月末までの任期が迫る中、チームメイトはみんな他の会社に転職していきました。

度重なる挫折 – Layoff下での2度のチーム解散

参考:「誰も安全ではない」-アマゾンの過去最大級レイオフに従業員動揺 bloomberg

Hiring Freeze下でのチーム解散。事実上のクビです。そして間もなく、全社的なlayoff実施がアナウンスされます。当時、子供はまだ0歳。妻にこの状況を報告するのに丸一日悩みました。夜も眠れなかったのを覚えています。

ただ、どうしても思い描いていた未来を諦めたくなく、そして転職は多分どうにでもなるだろうと割り切り、古巣だった外資コンサル業界を中心に社外に職探ししつつ、Amazonに在籍できる方法を必死に模索することにしました。そこで、組織のかなり上層のNYC在住のインド人に私がこれまで作った資料や過去の実績を見せ、私を今失うことの組織への損失を説きました。その上で自分のキャリアビジョンを説明し、籍を残してほしいと嘆願しました。

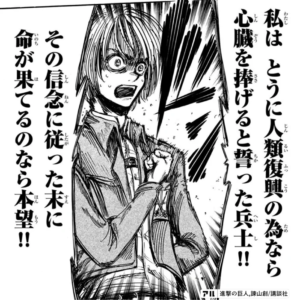

本当にこの時のアルミンみたいな感じだったと思う笑 自分の戦術価値を説きました。

幸いにして私はこのとき社内表彰頂けるほど良い実績をいくつか残し、この実績に基づいてGlobal Launchさせるプロジェクト立案等もやっていたのでかなりvisibilityが高く、結果としてインドのDSチームに席を一つ作って頂くことができました。本当に九死に一生を得て首の皮が繋がりました。こうして私は明るい年末年始を過ごすことができました。

ただ、そのときの条件は、「Hiring Freezeが解けるまでの一時的な在籍」であり、期限は「several months」でした。私はその後、必死で社内就職活動をすることになります。

2022年8月から継続してUSへの社内異動の職探しをして分かったことは、2022年11月のHiring Freeze/Layoffの前後で難易度が異次元に変わったことです。2023年になると、そもそもオープンポジションが激減します。また、断続的にLayoffが行われるため、基本的にUSのポジションはクビになったUSの人たちの再雇用で埋まります。日本に住む日本人の私は、書類選考どころか詳細伺いメール連絡の返事すら返してもらえないような状態になります。感覚として、Hiring Freeze前は10通のinformaional request mailを送ると2~3通は返信があったものの、以後は1通あれば御の字、という状態になりました。

正直、疲れました。毎日社内の求人を確認し、自分にあったポジションを探しました。途中からは自分の経歴を問わず全てのポジションに目を通し、すぐにキャッチアップして自分の専門領域を変える形での異動ができないかどうかも模索しましたが、中々返信が来ず、来ても「悪いね、他の候補者がいるんで。良い職探しを!」みたいなお祈りメールばかり。Informational mtgにこぎつけても、彼らが想定する国際社内異動はカナダやメキシコ、ブラジルといったアメリカ圏内かつビザ手続きが簡易で早く働き始めることができることが条件であり、mtg時「ビザ持ってないの?じゃあ興味ないごめんね」的に断られることも何度もありました。

なお、この間も仕事はちゃんとやってました。何しろ「several months」しかない期限の中で確実な成果を出さなければ、この期限前にやっぱクビという可能性も十分あり得ます。インドとの時差やコミュニケーションの温度差に苦戦しつつも日々必死に打ち込み、私の分析から生まれた2つのGlobal Projectをlaunchし、Managerからも良い評価を頂いておりました。

異動への糸口がつかめないまま模索すること半年。2023年6月のある日。約束の「several months」の期限を意識し強く焦っていた中、前述のNYC在住の偉いインド人に突然呼ばれ、終わりを確信しました。そしてmtgにて話を聴くと、「お前はよくやった。正直several monthsじゃなくてもっといてほしい」と言われ、歓喜の感情が腹から昇ってくるのも束の間、「でもごめん、org updateでチーム解散なんだわ。お疲れ様」と。

流石にへこみました。こんなこともあるのか、と。2回目につき、家族への報告はそんなに苦ではありませんでした笑 しかし露頭に迷いました。妻が2人目の子を妊娠したタイミングでもあり、最早好き勝手にリスクを取り続けることはできないと。社外での転職活動では良いオファーを複数頂き、頑張って藻掻いたけど流石に潮時かなと考え、転職を決意しました。

転機 – 「手伝い」

退職に向けて準備をしていた折、以前一緒に働いた別部署の人から「最近どう?ランチ行かない?」と誘われます。私はそこで自分の状況を素直に話すと、ランチの数時間後、とあるManagerを紹介されます。困っているのでうちの組織を手伝ってもらえないだろうか、と。

既に散々な目に遭っていたのでこの会社で「手伝う」程度に籍を残すと今後も大変なことになるだろうと思い断りましたが、資料を整理しているときにAmazonに入社したときの研修資料や自分が書いた当時の思いが発掘されます。

参考:毎日の挑戦を支えるAmazonのDay One文化とは Amazon

Still Day One。自分の夢のためにチャレンジを止めない。この会社に憧れて、成すべきを成すためにここまで頑張ってきた。転職すればまた0からのスタートになるけど、会社に残ればチャンスを模索することはできるはず。結構長い時間葛藤しましたが、最終的に私は会社に残る決断をしました。上述のManagerに自分の意思を伝え、2023年8月より再び異動する形で新しい仕事を始めます。

事前に聴いていた通り、課題だらけの状況でした。でも私はこんな環境慣れっこなので、組織のトップと数回話して課題感にあたりをつけ、データで深堀りダッシュボードで可視化して課題の分解・優先順位付けして解決策を提案、実行に向けて週次・月次・四半期の会議を調整して進捗確認、実行前に成果をDocにまとめて後は結果が出た後に数字を入れて偉い人にアピールし、ネクストアクションとセットで予算を要求する。もはやこの動き方が標準装備でできるようになっており、チームに参画して2か月で一つのまとまった結果を出すことに成功します。

転機とは本当に突然訪れるもので。2023年9月のある日、現在所属する同部署のUSポジションが国際異動可能という状態でオープンしているのを見つけ、新しい部署で働き始めてまだ2か月だし早すぎるよなーと思いつつダメ元で連絡すると、話を聴きたいと言われmtg設定。そこで私がJPにおいてはこういう課題を見つけてこういうことに取り組んでると話すと、選考を受けてみないか?との言葉を頂きました。

正直びっくりでしたし、そもそもここ数か月skill checkや面接にすらたどり着けていなかったのでめちゃくちゃ不安でしたが、選考に進めるだけでも数か月ぶりに訪れたチャンスでした。逃すわけにはいかない。

現在のManagerに状況を報告し、このUSポジションに挑戦したい旨を訴えると、最初こそ「まだ入って2か月でしょ、早すぎるでしょ。。。!」と渋られたものの笑、とはいえAmazonでは自分のキャリアに自分で責任を持つことがルールで、私はかねてから自分の夢のためにUSに行きたい話はしていました。

最終的に挑戦を認めて頂き、不安だったskill checkと面接を全て終え、2023年10月24日、ついに念願のUSポジションからofferを受領し、妻に報告・確認の上でサインしました。この瞬間をずっと待ち望んでました。家族も喜んでくれました。支えてくれたことに本当に感謝。

新たなチャレンジに向けた準備

喜んでいられたのも束の間、現在はビザサポートはじめ膨大な社内手続きと11月に生まれる予定の第2子の受け入れに向けた準備に追われています。書類を整理する過程で、私がUS社内異動に向けて挑んだ実績をまとめてみることにしました。下記数字の単位はポジション数、集計期間は2022年8月以降。

・詳細お伺い依頼連絡:538

・返信あり:238 (44.2%=238/538) ※大体がお断りとお祈り連絡

・詳細お伺いmtg実施:187(34.8%=187/538) ※USビザないと殆どその時点でお断り

・skill check&面接実施:9(1.7%=9/538)

・内定:4(0.7% =4/538)

こうやって見ると頑張ったなあと思います。そしてこの過程で本当に多くのHiring Managerと話し、世界中のAmazonで行われているビジネスに広く浅く詳しくなりました。今後はこのネットワークを使ってどんどん実績をレバレッジさせるべく引き続き精進します。まずは現在の住まいの荷物の処分から。。。