アメリカで仕事を始めて1か月。先日、1つの結果を出して上司からキャッチアップの早さを褒めて頂きました。

非常に苦手意識を持っていた英語ですが、アメリカに来る前はどんな状態で、この1か月どんなトレーニングをしたかをまとめます。様々な学習法や学習教材がある中で、一つの事例としてご参照頂けますと幸いです。

渡米前の英語能力ステータス

私の英語の苦手意識は、就職してからです。大学受験までは東大英語で大体120点中90~100点程度を安定して取れてたし、就職直前のTOEICは900点ピッタリでした。

しかし就職していざ仕事で英語を使うと、これがまあ話せないし相手の言ってることも理解できないし。。。特に転職してからと言うもの、上司が日本語分かる方だった期間は2か月ほどで、それ以外はずっと外国出身で日本語話せない上司(主にインド人の方々)にレポートしてました。

とはいえ、その期間を経て、かつ、国際異動に向けた面接もクリアして、ある程度の自信を持ってアメリカに来たのに。。。空港のpassport controlでは挙動不審過ぎて所持してるキャッシュの金額などを細かく聞かれたり、自分の言いたいことが伝えることができず苦戦しました。。。

後に分かることですが、この状況の原因をざっくりとまとめるなら、ペーパーテスト・定型的なやりとりへの過学習と柔軟性のなさだと思います。日本にて英語で仕事をしていたと言えど、日本の文化の中で、日本のシステムの中で、常に日本語での理解がベースにあっての会話や理解、意思疎通に順応しきっており、新しい環境への応用や理解を行うためのバランス感覚がゼロだったんだと思います。下記に記す解決策は、基本的に新しい環境への過学習です笑 私は本当にバランスの取れない人なのです。。。

原因分析と解決策の検討

「できない」と感じた時はいつも、自分の頭での物事の理解の仕方から原因を分解して解決策を組み立てます。下記に詳述しますが、私は日本語でのコミュニケーションにも難がある人でした(今も?)笑 その時に考えた解決に向けた分解手法が役立ちました。

英語で会話ができなかったとき、まずは「内容」「場面」「集団文化」「個人文化」の4つに切り分け、どこができていなかったを考えました。この4つでの整理は、検討の順番も含めて大切にしてます。

まずは内容。仕事でも日常生活でも、会話や議論に登場する名詞や概念、会話に登場する指標の分子・分母がそもそも分かっていないと、その状態では日本語でも話せません。

次に場面。例えばプライベートと仕事の違い。同じ内容でも会話のシチュエーションによって意味合いや温度感、会話のテンポや認識合わせに必要な順序が違います。この点を考えるとき、私は常に会話の目的とネクストステップに合わせて相手が言いたいであろうこと、自分が伝えたいことを整理します。

その次が集団文化。同じ企業内で同じ内容・場面で議論しても、チームや組織、日本とアメリカといった国家の違いで議論の進め方や温度感、調整の段取りが違います。和を以て貴しとなすときと、時間がない中でリスクを取ってスピードを優先するときで合意までにかける時間や検討種類が変わります。

最後に個人文化。内容、場面、集団が同じでも、個々人で解釈や温度感、進め方が違います。ここを攻略するには、その人自身を理解しつつ信頼関係を築く必要があります。

上記の4ステップに基づき、私が「英語できなかった」「伝わらなかった」「うまく表現できなかった」と感じたとき、その状況を全てスマホにメモり、毎日帰宅した後にエクセルの表形式で整理して4ステップのどこでつまずいていたかを検討して対策を立てました。

内容に課題があるなら、調べて知れば良いだけです。日本語で頭を整理しつつなるべく早く正確に理解します。

場面に課題があると感じた時は、「シチュエーション別」といった英語教材を徹底的に検索・購入し、それらを全部丸暗記してパターン化することで理解力と発言力を磨きました。

集団文化に課題があると感じた時は、同じ集団が集まる会議ごとに分けて、承諾をとった上で会話を全て録音し、その会話を全て丸暗記します笑 後述しますが、私は丸暗記で技能獲得する人。人がやっていることを再現できるようになるまで、インプットを何度も同じようにアウトプットして覚えました。話者が話してるときにクシャミして「Excuse me」と一呼吸おいて話を再開するところまで完璧に再現できるまで、何度もシャドーイングして暗記し、歩いたり作業したりしてるときでも暗唱できるようにします。

個人文化に課題があると感じた時は、1:1やチャットで相手とのちょっとした相談を意識的に増やし、認識がずれていないか細かく確認しながら仕事を進めつつ信頼関係を築きます。ここは英語のスキルというより相手の言葉遣いや人間性を理解しつつ自分を知ってもらう必要があるため、なるべく多くの話題や時間を共有することが大切かなと思います。

(余談1)学びの型:守破離

本題から逸れますが、私の全ての学習は守破離。真似て丸暗記して全く同じことをできるようにし、その積み重ねの中で応用できるようになり、そしてある程度自分のものにできたら、違う分野やもっと高レベルの内容に移行する。このような学習方法を意識し、常に自分が今どの辺にいるかを考えます。

守破離(しゅはり)は、日本の茶道や武道などの芸道・芸術における師弟関係のあり方の一つであり、それらの修業における過程を示したもの。日本において芸事の文化が発展、進化してきた創造的な過程のベースとなっている思想で、そのプロセスを「守」「破」「離」の3段階で表している。

もとは千利休の訓をまとめた『利休道歌』にある、「規矩作法 守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」を引用したものとされている。

修業に際して、まずは師匠から教わった型を徹底的に「守る」ところから修業が始まる。師匠の教えに従って修業・鍛錬を積みその型を身につけた者は、師匠の型はもちろん他流派の型なども含めそれらと自分とを照らし合わせて研究することにより、自分に合ったより良いと思われる型を模索し試すことで既存の型を「破る」ことができるようになる。さらに鍛錬・修業を重ね、かつて教わった師匠の型と自分自身で見出した型の双方に精通しその上に立脚した個人は、自分自身とその技についてよく理解しているため既存の型に囚われることなく、言わば型から「離れ」て自在となることができる。このようにして新たな流派が生まれるのである。

「本を忘るな」とあるとおり、教えを破り離れたとしても根源の精神を見失ってはならないということが重要であり、基本の型を会得しないままにいきなり個性や独創性を求めるのはいわゆる「形無し」である。無着成恭は「型がある人間が型を破ると『型破り』、型がない人間が型を破ったら『形無し』」と語っており、これは十八代目中村勘三郎の座右の銘「型があるから型破り、型が無ければ形無し」としても知られる。

個人のスキルを表すため、茶道、武道、芸術等、あるいはスポーツや仕事等々において様々な成長のプロセスに用いることが出来、以下のように当てはめることができる。

出典:wikipedia「守破離」

- 守:支援のもとに作業を遂行できる(半人前)。 ~ 自律的に作業を遂行できる(1人前)。

- 破:作業を分析し改善・改良できる(1.5人前)。

- 離:新たな知識(技術)を開発できる(創造者)。

資格オタクとして色々な分野に手を出してきた中で、横軸に分野を取り、縦軸にレベルを取り、定期的に自分の領域を整理するのですが、困ったことに、自分より大きな器は測れません。相手の器の大きさは自分の尺度でしか測ることができず、実は相手がすごい人だったのに自分が未熟だったゆえにそのすごさに気づけず過小評価してきた過去を常に反芻して反省し、自分がいかに井の中の蛙であるかを心に刻みながら色々な人や情報に触れるように心がけています。

特に専門職の方の専門領域は如実にそうなります。エンジニア、会計、法務等々、議論についていけなかったり情報処理のロジックが分からない・早すぎると感じたり。。。自分が理解できないのは機会損失であり相手に対して失礼にあたるので、なるべくそうならないように日々勉強します。

(余談2)縦軸・横軸を設定して話題を予習する習慣

昔から知らないことを知る機会が楽しいと感じる人でした。大学生になって量子論と相対性理論を自分の中で理解・整理できなくなったあたりから、知れば知るほど分からないことが増えるような感覚を覚えます。同時に、仕事というコミュニティでもうまく立ち回らなければならなくなったとき、私のコミュ障っぷりが爆発してしまいました。上司や相手先と中々意思疎通できず、共通の理解ができず、信頼関係を築けずに本当に苦労しました。あるときは上司に連れてってもらったキャバクラであまりにつまらなすぎて本を読んだら上司にキレられました笑 今思うと、常識がなさ過ぎたと反省しております。。。

そこであるとき、相手が会話したいであろう内容を事前に調べ上げて臨めば会話に困ることないじゃん!と考えるようになり、予習によって会話を制することを考えるようになります笑 この発想自体がコミュ障でしたが、人と会話するのが億劫な私でも、自分の勉強のためだと思うとなんでも興味がわくのでした。

その整理を行う際、縦軸に話題の「レベル」、横軸に「分野、業界、業種」を取り、会議やプライベートで話す人がどんなことを話しそうかを予測して予習していくようになりました。

話題の「レベル」は、作業、チーム、会社、社会、歴史の5段階に分けます。特に相手が何かをディスるとき、作業がつまらない・自身にそぐわないのか、チーム(特に上司やチームメイトとの人間関係)が気に食わないのか、会社の経営方針や企業文化に異を唱えたいのか、複数企業や行政の制度・規制にまたがる話がしたいのか、歴史(この整理では国境線と経済格差)に関わる話がしたいのかで整理しました。

この整理だと、管理職以前の方の話題は大体作業・チームにあたり、中間管理職当たりだとチーム、会社、社会あたり、私が好きな経済学や社会保障制度、世界史に関連する話題は社会・歴史に分類されます。

この縦軸を元に、横軸に分野・業界・業種を取り、それらに該当しそうや本やネット記事を検索・購入して徹底的にインプットした上で会話に臨み、会話ではなるべく聴く側に徹して相手が気持ちよく話せるように適切な相槌を入れたり話題を変えたりすることをし始めました。

(余談3)議事録を事前作成して台本化・3か月先まで想像

上記のようなことを2年ほど続けた結果、ある程度人と意思疎通しながら会話できるようになった私は、次第に人との認識合わせや仕事の遂行に「台本」のようなものを感じるようになります。調べる過程で「相手がこんなことを話したらこう返そう」「こういう話題ならこう広げよう」「ここで時間をかけて悩んでもらってこっちは端的に済ませよう」とか色々妄想してると、人を動かして方向を作るような感覚を覚えます。まさに大河ドラマのように、一人ひとりの小さな川としてのストーリーが束になって大河を成すような感覚。

こうした経験が、今の仕事や人生設計にも活きているようにも感じるし、短時間でキャッチアップして成果を出すための理解や情報収集の勘所の良さにもつながったかもしれません。

今の会社に転職する頃には、会議や人との会話は必ず事前に議事録を作り、相手に言わせること、自分の返答、合意、ネクストアクションが事前に決まっている状態で会議に臨むようになり、その議事録ストックを3か月先まで作っておくことで、仕事をだいぶ先まで見通せるようになってました。まさに台本を書くがごとく議事録を書いてます。この習慣が身に着くと、やらなきゃいけないことが明確になって余計な心配や検討が減り、例外対応に脳のリソースの多くを割いて早期リスク検知や課題解決できるようになったのは非常に良かったと思います。

先がある程度見えてると、自分が深く理解しておく必要がある分野、自分が深く関わるべきではない関係者が見えてくる他、自分の台本通りに動いてもらうために、予め他者にインプットすべき情報・認識・判断フレーム、温度感といったところまで見えるようになり、自分の想定通りに物事を進められるようになるほど、悩む部分が減ってストレスを感じずに仕事できるようになります。

一番大切だったもの:マインドセットから変わる態度

だいぶ話がそれましたが、英語学習の話に戻ります。上記の通り4ステップに分ける中で、巷で売ってる教材で改善が見込めるのは、せいぜい「内容」の理解や「場面」の定型表現の獲得程度。「集団文化」は録音で全ての会話を丸暗記して再現、「個人文化」は何度も会話・チャットしながら信頼関係という方法で弱点を克服していきます。下記の本はほぼ丸暗記しました。

世間で話題の英会話AIアプリも3つ試しましたが、結論として私には合いませんでした。理由はかなり明確で、「内容」「場面」における私の学習は昔が書籍が主体で、アプリが無限に作ってくれる文章やそれを使った対話は私の想像力の乏しさから本よりも実際に使うイメージが湧きにくく、発音矯正は正直不要だと感じています。

発音のキレイさにあれだけお金をかけるのは日本にいる日本人だけだと思う。というより、私は話す相手や会議での支配的な文化によって発音を調整してます。相手がそう発音するなら私もdataを「ダッタ」と発音するし、インド人にはヒングリッシュに寄せて相手が聴き取りやすいように発音することを意識します。

そして、おそらく一番大事な転換点だったのが渡米から2週間ほどある日に起きたマインドセットの切り替え。意識的に行ったというより突然降ってきて切り替わったのですが、「自分の英語が拙くて伝わらず申し訳ない。。。」という気持ちから、「ネイティブの癖に私の英語が拙くて分からないってどういうこと?英語下手なの?」と考えるようになり笑、手持ちの表現力や語彙力が少なくても臆せず強気で話せるようになりました。

考えてみれば、日本にいた時、外国の方の拙い日本語に「あなたの日本語下手だから分かりません」って返したことないじゃん、むしろ相手の意図をくみ取る努力をしてたじゃん、ネイティブってそういうもんでしょ?という強い心。こう思い始めた頃から、会議で自分の思うように流れをコントロールできるようになったと感じています。

(余談4)CEFRが目指した世界

最後になりますが、自分の英語の苦手意識として、ある程度高いレベルで英語を使いこなしたいという意識があります。それは、日本語と同様にジョークを言ったり笑いをとって、自分の武器であるデータやロジックが手元になくとも、自分から人や組織を巻き込んでいけるくらいになりたいというもの。

私がこのように考えるのは、CEFRへの畏敬の念があるからだと思います。大学1年生のころ、日本でCEFR研究の権威的なポジションの方から手ほどきを受けました。

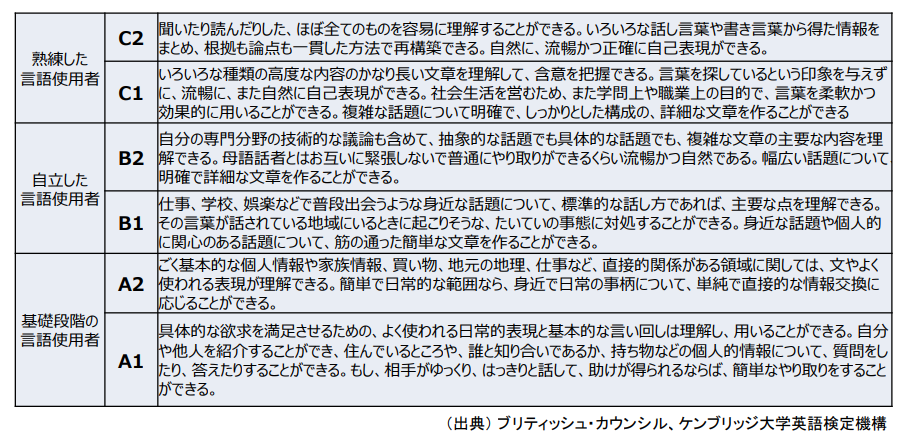

ヨーロッパ言語共通参照枠(ヨーロッパげんごきょうつうさんしょうわく、英語: Common European Framework of Reference for Languages:CEFR(セファール[1])あるいはCEF、フランス語: Cadre européen commun de référence pour les langues:CECR)とは、ヨーロッパ全体で外国語の学習者の習得状況を示す際に用いられるガイドライン。1989年から1996年にかけて欧州評議会が「ヨーロッパ市民のための言語学習」プロジェクトを推進した際に、ヨーロッパ言語共通参照枠がその中心的な役割となった。ヨーロッパ言語共通参照枠の目的は、ヨーロッパのすべての言語に適用できるような学習状況の評価や指導といったものの方法を提供することである。

出典:wikipedia「CEFR」

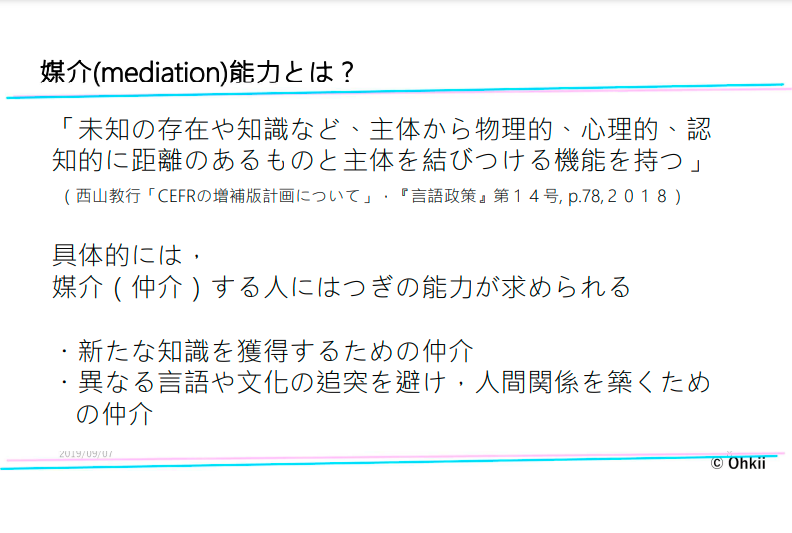

日本でCEFRというとA1~C2までの言語技能分類が想起されるのが一般的ですが、私が考えているのは前文に書かれたCEFRの理念。その中に刻まれた「媒介(mediation)」という概念。

出典:京都大学名誉教授 大木充「CEFR一般とその増補版で明らかになったことについて」

私の理解で端的に言うと、CEFRは言語教育で戦争をなくそうという理念のもとに作られました。2度の大戦を経たヨーロッパでは、言語の違いが文化の違いとなって対立軸となり分かり合えず戦争になったという考えの下、言語は違えどその違いで対立することなく分かりあうことができ、また、社会的弱者を孤立させないようにする、そのために平和に向けた言語教育を行うという考え方で作られています。英語技能のレベル分けはその枝葉末節の議論に過ぎません。

では、どのようにすれば言語で平和を達成できるのか。それが媒介。未知や物理的・精神的距離がある対象に積極的にはたらきかけ、結び付けて孤独やすれ違いをなくす。マイノリティも孤独感を感じることなく、またマジョリティも彼らを排斥することはない。相互理解に向けた媒介、これを実現するためのツールであり心を育むためのプログラム。

私はこの考え方に非常に感銘を受けました。自分の経験で言うと、東日本大震災で家を失った方々がいくつかの仮設住宅群に移った際、全ての群が仲良くできたわけではありませんでした。トラブルも少なくなかったし、明らかに治安の悪い群もあり、少なからず住民同士の衝突もありました。

いい街を作る、いいコミュニティを作る、いい文化を作る。そのために、この媒介という概念を自分から人に伝えられる人間になりたいと考えるようになり、今に至ります。おそらく日本にいた時の日本語話者の私は、それをある程度体現できていたと感じます。日本では熱心に地域コミュニティ作りをやってました。

今いる環境でもそれができるようになりたい、そのために英語で人を媒介できるようになりたい。遠い理想だけど、必ず実現したいと思います。そのために日々精進。