小5の4月までに決まる中受の勝敗

大学生のとき、塾講師のバイトに明け暮れる中で、理想の教育方法を求めて様々な場所で働かせて頂きました。

某有名中学受験塾の難関中受クラスでの算数、社会、理科や、逮捕歴・精神障害を持つ小学生~高校生の駆け込み寺状態になっていた個別指導塾など、色々な家庭状況や学習状況の子たちを教える中で、私はある確信に至ります。

それは、日本の中学~大学受験で求められる学力は、好奇心(興味関心の広さ、深さ、強さ)に依存し、好奇心の大きさは小学校5年生より前に大体決まっていること。この現実は残酷で、つまり、多くの子たちが日本の学歴社会で勝ち組になろうとする中で、小5になるときに大体の結果が決まっていることを意味します。

幅広い分野の知識を大量にインプットすることが求められる日本の受験競争において、この苦しみを乗り越え競争優位に立つために求められる技能は次の3つのうちどちらかで、(1)大量インプットを楽しめるだけの好奇心を持つ、(2)他者との競争に負けないor打ち勝つ精神力を持つ、(3)大量インプットに耐性があるor同様の訓練を積んでいる。

(3)は、例えば私が幼少期にバイオリンの先生に怒られながら続けた毎日音階500回とかそういうものを想定しており、基本的にこんな脳筋トレーニングを幼少期から積んでいる子供は稀です。

そうすると、たいていの子が(1)か(2)での勝負になりますが、中受を意識する5年生の頭から約2年後の本番までに、バラやチューリップの仲間の分類、12星座や月の満ち欠けの原理、天気図の読み方、流紋岩と玄武岩の違い、日本に立地する工業地域・工業地帯、平等院鳳凰堂を建立した人物名、ニュートン算や立体切断面の面積、体の一部が含まれる慣用句や助詞・助動詞・連体詞の判別などなどをインプットし、適切にアウトプットできる能力を身に着ける必要があります。

正直、難しいです。大体の子が直前に志望校のレベルを下げ、結果に関わらず「頑張ったよね」で締めくくる形になります。この傾向は、中受が一般化して以前より多くの子供が中受に参加するようになった近年の一都三県で顕著だそうです。先に挙げた(1)や(2)において、(2)で勝てる子は結構性格的にゆがむことが多く、他者を見下せる環境が常時整っていないと途中で病んで離脱してしまいます。

私が理想としていたのは(1)ですが、私の短い経験やベテランの先生方に伺う中で、この力は家庭での親との会話量や親の所得・専門性、旅行の回数などに依存しており、塾の講師がこの能力を養って中受の戦いの劣勢を挽回するのは限界がある、というのが大体一致する見解でした。

好奇心が勝機になる理由

なぜ好奇心が中受を優位に進めることができるのか。それは、知識の獲得を楽しめるからだと考えます。好奇心は、知識を深める・情報と情報を繋ぐことを容易にします。私はここでは、好奇心を「知識の吸収力」のようなものとして扱いますが、そうはいっても吸収の仕方は千差万別です。

私が教えた中でも印象に残ってる子として、開成に合格した賢い子はポケモンのゲームオタクで、この子は得た情報全てをポケモンやポケモンに出てくる街、ワールドマップ、登場人物との会話に置き換えて楽しむことができる子でした。「歯が立たない」という慣用句を学んだとき、「歯が立っているポケモンの歴史」というノートを作り、初代から当時最新だったブラック・ホワイトまでに登場する、歯の形が特徴的なポケモンを列挙し、その中でパーティを組んで四天王・チャンピオンに挑戦するときの戦略をベラベラベラーと語ってくれました笑

また、別の塾では虫歯や歯の疾患に異様に詳しい女の子がおり、授業が終わると毎回虫歯の図鑑を開いて友達に紹介してました。「東大には歯学部がないから将来は東京医科歯科大学に行く」といつも言いながら全国模試で毎回10番以内、結局桜蔭に合格しました。

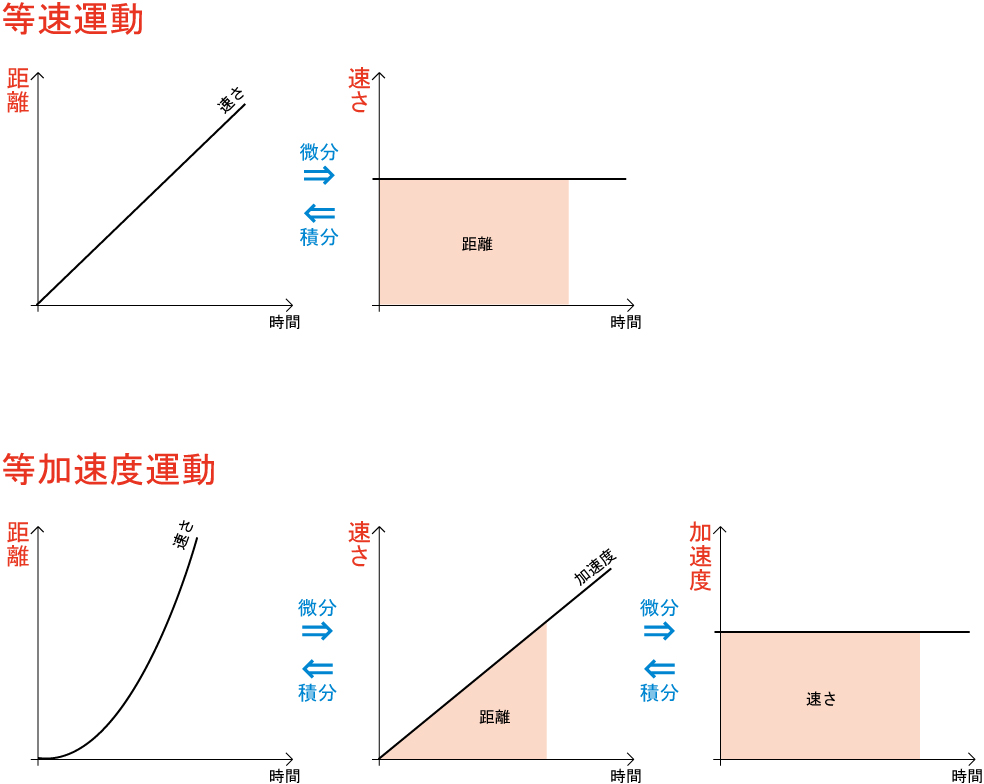

出典:中学受験算数の速さ問題を禁断の技で解いてみる より引用

知識の吸収力としての好奇心は、中受で例えるなら物体が移動するときの加速度のようなもので、同じ加速度なら移動距離は直線増加、加速していれば曲線で急増します。同様に、好奇心が加速すれば、総知識量は曲線で急増します。

ちなみに、上記のように好奇心に優れた子供たちの両親はほぼ全て、大体東大か早慶でした。学歴は再生産され、好奇心もまた家庭に依存してしまう。これをどうにかできないか、と私は常日頃考えてました。

幼児教育との出会い

こうした中、偶然私はとあるベンチャー塾で教えることになります。そこは、日本で有名な幼児教育手法を小学生になった後にも当てはめ、教室の椅子に縛り付けて先生の言うことをインプットする従来の小学校教育に風穴を開けたいという新進気鋭の塾でした。

この塾での教育手法は非常に興味深く、ノートはマインドマップだったり、授業内容の音声を事前に収録して2~16倍速で複数回聴かせてインプットしたり、学習の要点がフラッシュカードになっていたり。

余談ですが、こんな革新的なことをしている中でも、事業としては現在もあまり奮っていません。理由は、顧客である親が求めるのが大体中学受験やIQテストの結果であり、効果測定は大体模試であり、教育理念や講師陣を気に入って貰えないとどうしても途中退会されてしまうため、客数が安定しないことです。日本のお受験主義の弊害です。

話を戻して、こんな革新的な手法があるのは私としても非常に驚き、元になった幼児教育の現場も見せてほしいとお願いしたところ、そこでも少しの期間バイトで働くことができました。親の目の前で乳幼児に教育を施すのは非常にセンシティブなので、講師ではなくあくまでサポートスタッフとして。

今でも当時の衝撃は忘れられませんが、「しょうぐん まつだいらさだのぶは~ コメのかいかく エッサホイサー ♪」のような音楽がかかっていたり、高速のフラッシュカードが回されていたり。確かにこういう教育を受けたら好奇心が広がりそうだし、何より私が楽しかったのを鮮明に覚えています。

幼児教育の難しさ – 再現性

上記の経験も相まって、1児の父となった私は熱心に幼児教育を研究し始めました。この領域の難しさは、なんといっても再現性を担保することが非常に難しいこと。

教育心理学を中心に、教育手法の論文や書籍を色々読み漁ったものの、手法の開発者が「きっとこれは子供にとっていいモノだろう」というレベル感にとどまっており、本当に効果があったのか、あったなら何が何%改善するのか、といったことを示すのは非常に難しいです。

私のお勧め書籍『幼児教育の経済学』では、労働経済学の観点から、生産性を高めるための手段として国家が幼児教育を担うことが推奨されていますが、ここに登場する根拠論文も、再現性に関して様々な議論があるのも事実です。

私は、教育手法を全て再現性が担保された形にすることは困難で、とはいえ親として、子供に残してあげられる環境を整えつつ、自身の背中で模範を示すことで導いてあげるほかないと考えております。この考え方は、まさにモンテッソーリ教育そのものだとも考えます。

コメント