Amazon USで働き始めて11カ月。妻子の渡米から3か月、妻のSSN・クレカやら、車の運転やら、子供たちの幼稚園やら、プライベートの生活は段々と落ち着く一方で、仕事では大規模な組織改編に伴う上司やスコープの変化に苦戦する日々です。

渡米11カ月 – 家庭の生活安定と長期的生活計画

私が渡米して11か月、妻子が渡米して2カ月が経過しました。生活リズムや周辺環境、人間関係も安定し始めており、今のうちに重要なことを改めて妻と確認しておこうと、日本への本帰国の条件等を私から切り出し話し合っています。

私は今後生活の中心をアメリカに置く予定ですが、やはり家族優先だと思うところもあり、そして妻や子供たちの意向も尊重する必要があると考えております。特に妻から挙がった「両親に介護が必要になった時」は本帰国検討タイミングとして避けられないだろうと考えています。

とはいえ、日本の現行制度や将来見通しを懸念して国外移住した側面もあるため、本帰国となると正直「即座に直帰します!」ではなく少し慎重にならざるを得ないと感じているのも事実です。

炎上の発端:「現役世代代表」の負担増支持

この1カ月ちょっとの間で、私の中では2つほどホットなトピックがありました。

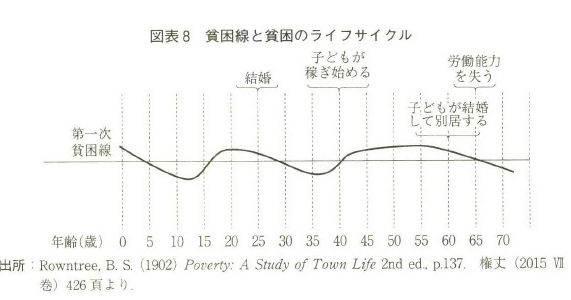

1つ目は先日、年金部会に所属される方のSNS上での一連の発信が発端となって炎上し、年金制度が様々な方々からボロクソに言われているのを見ました。発信者の方の意見を確認すると、制度設計・運用側の意見としては理解には難くないと思う一方で、低賃金労働に苦しみつつ年金保険料に加えて健康保険料や各種税金を払う現役世代(私含む)は、こういう類の意見には反発したくなるものだと思います。

なお、当のご本人はnoteで長文にて釈明なさってますが、内容見る限り「年金問題」に関する解像度は私の方が高そうです。というより、「問題」の殆どが2000年代の年金破綻キャンペーンで展開され決着済みのものなので、一々私見を述べずに過去の「正解」を見せれば済む話です。未だに「世代間格差」「2000万円不足」「積立方式への回帰」「最低保障年金」「全額税方式」とか言って批判してる方々は20年間何勉強してたんや。。。?笑

⚫️なぜ炎上したのか

日経新聞が2025年1月16日 (電子版で)「高所得者の厚生年金保険料上げ、27年9月から 厚労省案」と報じ、話題となりました。私は厚生労働省の年金部会の審議会の委員をしているので、議論の透明性を高めようと審議会の内容を発信しました。私が改革案に賛成をしたことに対して大きく批判が集まり炎上しました。

(中略)

⚫️今回いただいた声

私も昔、世代間格差をなくしたい、負担が多すぎると考えていました。勉強したり、専門家と意見交換する中で、考えが変わったところもあります。いただいた主な意見に対して自分の意見を書きます。

▶︎年金が貰えるか分からないから自分で自分のお金を積み立てる積立方式にしてほしい

この少子高齢化の中で、制度設計を考えるのは難しいです。それに対して、少しでもマシにするために何ができるかを考えています。現役世代の手取りを増やすため高齢者の支援をなくしたらどうなるか。自分の親の生活費を現役世代が家庭内で負担するというのもまた大変な話だと思います。

自分で積み立てる場合、100歳まで生きたら相当大変じゃないですか?65歳まで働いて、35年分の生活費の貯蓄をするって怖いし、それこそ長生きが生活不安でしかなく、長生きしたときのためとお金を現役世代の時からあまり使えないのではないでしょうか。▶︎年金に払う分を自分で資産運用したり民間の保険に入りたい

年金は、事業者が保険料を半分も払ってくれるという本人にとってお得な制度だと思います。この点については、事業者の保険料の分だけ賃金が下がるのではないか(転嫁される)と見る専門家もいますが、少なくとも保険料全額分賃金が下がるわけではないと私は思います。また、自分で運用することで大きく増やせる自信のある人もいるかもしれませんが、公的年金には、民間保険にないメリットも多くあり、多くの人にとっては自分で運用したり民間の保険に入るよりも公的年金の保険料を払う方が得られる老後の保障は大きいものと思います。原則として物価に連動して年金額が増えることや、終身年金である点は公的年金の大きなメリットです。民間にも終身保険はあるものの、保険の専門家によると、同じ保険料で保障される年金額は公的年金よりもずっと少ないとのことです。▶︎高齢者の資産かなりあるよ、現役の方が苦しい

資産持っているお金もちたくさんいるじゃん。なんで、現役世代から金とって、裕福な高齢者を支えているの?たしかに、裕福な高齢者もいます。だから私は、資産を持っている高齢者には負担してもらえる仕組みを作って、より貧困の高齢者や次世代の給付にあてるなどできたらよいと考えています。実際、今の高齢者への給付が多くなりすぎないように、マクロ経済スライド(=今の年金給付額を実質的に抑える仕組み)の厳格化を提案しました。

この領域を専攻したものとして、2児を育てる現役世代として、この議論に思うことは沢山ありますが、やはり必要なのは議論の背景への共通認識と現行制度・これまでの改革への正しい理解だと考えます。

大統領就任式 – 財界からの出席

2つ目のトピックはトランプ大統領の就任式に財界トップの富豪が出席したことです。

20日にワシントンで執り行われるトランプ次期米大統領の就任式に、IT大手の首脳がそろって出席する。IT産業のトランプ氏への急接近を象徴する場面となりそうだ。

複数の米メディアによると、式にはトランプ氏の返り咲きを積極的に支援した実業家イーロン・マスク氏のほか、アップルのクック最高経営責任者(CEO)、マイクロソフトのナデラCEO、アルファベット傘下のグーグルのピチャイCEOも出席する。

また、外部機関によるファクトチェックを廃止すると表明したメタ(旧フェイスブック)創業者マーク・ザッカーバーグ氏、アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏らも参列予定。いずれもトランプ氏の当選後、同氏への寄付などが報じられている。

背景には、トランプ氏と蜜月関係を築くことでIT企業への規制を回避する狙いがあるとみられる。一方、バイデン大統領は15日の退任演説で、「巨大な財力と権力、影響力を持つ『オリガルヒ(新興財閥)』による寡頭政治が形成されつつある」と指摘し、「テクノロジー産業の複合体」の台頭に警鐘を鳴らした。

群馬のクソ田舎からの成り上がりを目指す私の一貫した人生のテーマとして「権力への合流」があります。私が社会保障政策を専攻したのも、現在Big Techのアメリカ本社に属しているのも、この一貫したテーマに則って、私が得た情報や自身の仮説を常に検証し続ける目的があります。

財界と政界の関係性 – プロレスか、主導権争いか

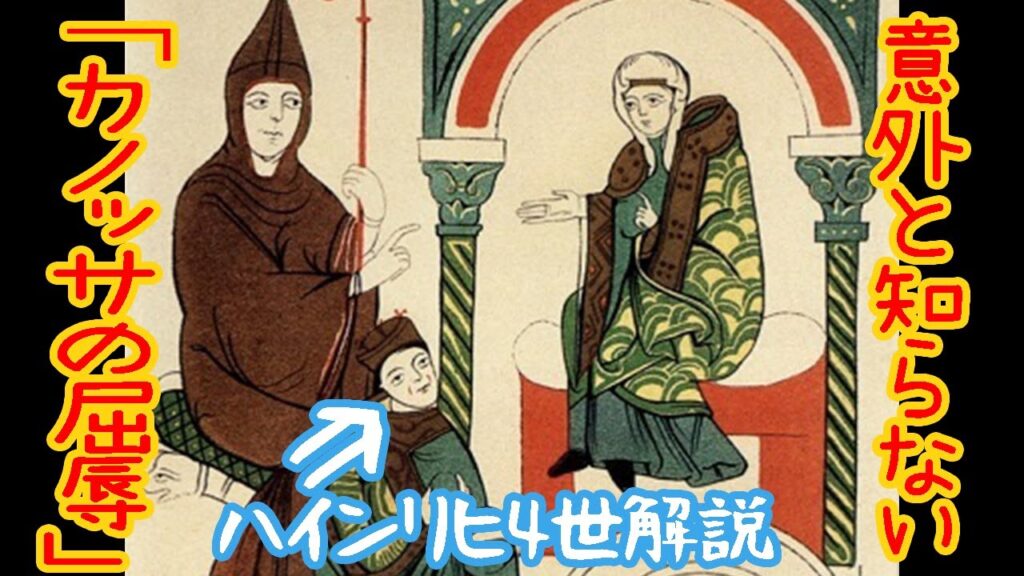

社会保障を専攻した私の卒論の研究対象は「法人税制の歴史的変遷」でした。そもそも現在の国民国家の成り立ちは近代以降の資本主義の発達とそれに基づくナショナリズムの高揚抜きには成り立たず、資本家は富を肥大化させつつ常に「大衆」を動かしやすいように制度を整え、情報を操作し、時として政治の世界を隠れ蓑にしたり、あえて劇場化したりします。

出典:【ゆっくり歴史解説】ハインリヒ4世と「カノッサの屈辱」【中世ヨーロッパ】

私の世界観では、常に財界が世界の主導権を握り、政界と財界のやり取りは常に財界が書いた筋書きに沿って進行しています。一方で政界も大衆(国民)へのアピールや財界とのコミュニケーションを兼ねて、財界への規制や課税を創設・強化します。まさに叙任権闘争における皇帝と教皇を想起します笑

例えば直近の日本では、戦後以来「法人増税・所得減税」の下に毎年所得税率を何かしら下げ続けましたが、バブル崩壊後は法人減税とともに消費税を拡大しており、財界の意向が強まっているようにも見える一方で、労使折半の年金保険料率を引き上げてきた経緯を鑑みるに、政界が財界をコントロールしているように見せつつ、権力構造から目を逸らすように振舞っているようにも思えます。

こうした財界・政界のパワーバランスを歴史的に可視化する指標を作れないかと考えたとき、恩師から税制への着目を提案頂き、税制全体の歴史の中でも法人税をめぐる政治動向や経済状況の分析とそれに基づく指標化を試みたのでした。

オバマケアに見る攻防 – 政界は財界の代理戦争?

出典:【米政権交代】オバマケア維持に尽力を オバマ大統領が民主党議員に要請

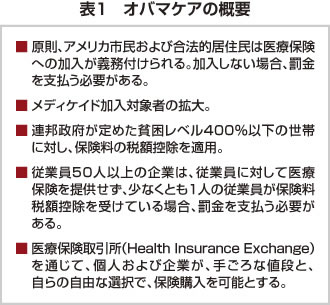

話は逸れますが、私が通った大学には学部3年生にも論文を書いて学園祭にて発表する機会がありました。その際に恩師から研究室の3年生全体に与えられたテーマは「オバマケア」。歴史的に自助を原則として社会保障による公的支援に乏しいアメリカにおける社会保障拡充の流れとして大いに注目された同政策を、「アメリカに根付くか否か」という視点で論じるものでした。根付く/根付かない理由あるいは条件を検討するフェーズにおいて、例えば選挙結果を下に歴代大統領の主導権を指標化する試みなど色々頑張りました。

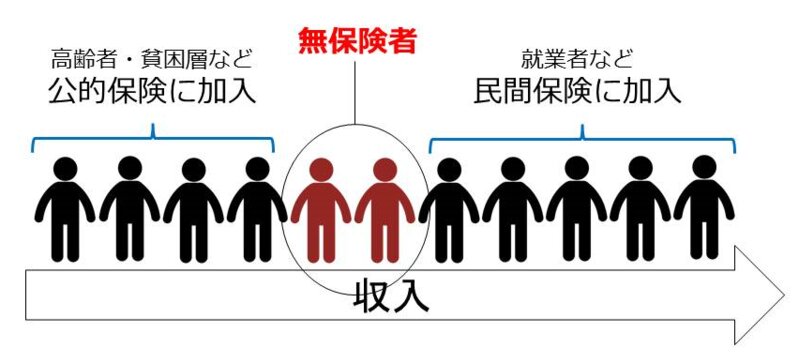

出典:オバマケアの課題から見えてくる日本の「国民皆保険制度」の重要性

出典:日経新聞 米自治体、保険維持に奔走 オバマケア見直し進まず

出典:医療情報室レポート 特集:揺れる米国医療保険制度改革-オバマケアの行方-

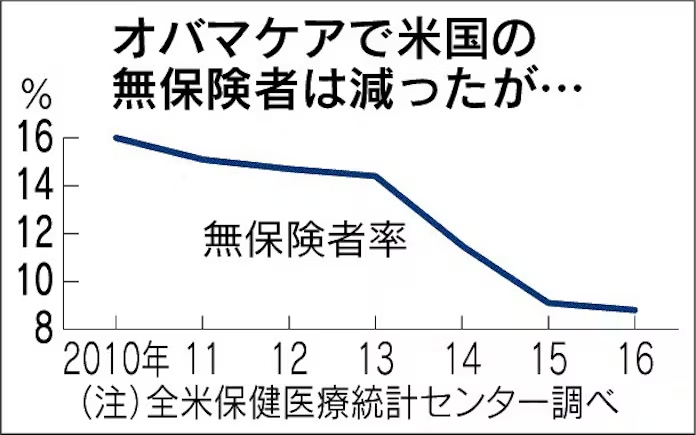

2017年に1度目の大統領選に勝利したトランプ大統領はオバマケア廃止を掲げていましたが、2025年現在、この制度は存続しており、そして医療制度改革は引き続きアメリカの重要なテーマに位置付けられています。

トランプによる見直し

2017年1月20日にオバマの後任の大統領に就任したドナルド・トランプは、大統領選挙の選挙公約にてオバマケアを廃止するとしていたものの、大統領就任前の2016年11月10日にオバマ大統領との会談で再考を促され、既往症を理由に保険会社が加入を断ることを禁止する条項と、親の保険で子どもを一定期間カバーできる条項については維持したい意向を示した。すでに多くの国民が加入済みで混乱を避ける狙いがあるとみられる。

(中略)

2017年3月24日、オバマケア見直しを巡り、米下院共和党は本会議で採決予定の代替法案を撤回した。トランプ大統領も撤回に同意。米国民の医療保険への加入義務や未加入の場合に課せられる罰金制度をなくすと新たな制度確立を掲げた反面、病歴がある場合でも保険に入れるよう、保険会社に求める条項や26歳までは親の保険で医療保険をまかなえる仕組みを存続させ、共和党の一部の議員が「オバマケアを完全撤廃すべき」と賛同しなかった。2017年3月23日に議会予算局が代替法案導入による2026年までの10年間の連邦財政赤字の削減幅は1500億ドル(16兆6500億円)、10年後の無保険者は現状の2800万人から2400万人増え5200万人になるだろうと公表すると共和党内の穏健派も代替法案に反発していた。

(中略)

オバマケアが支持されなかった理由に、全国民に加入を義務付け、違反すると2016年現在年収の2.5パーセントにあたる罰金を支払わなければならず、保険料支払いが難しい低所得者には、所得に応じた補助金がもらえるが、補助金給付は増税を招き、納税者は不満を募らせた。保険料も大幅に値上がりし、妊婦検診や小児医療など特定の年齢層に限られる医療や薬物治療カウンセリングなど特殊なサービスを受けるための保険料も支払わなければならなくなった。さらに健康状態の良くない低所得者の保険加入が増えた結果、保険金の支払いが急激に膨らんだ。オバマケア導入前から任意で医療保険に加入し税金を納めていた白人中間層が割を食った不満がオバマケアが支持されなかった理由。

オバマケアでは、保険会社は病歴を理由に保険加入を拒否することはできず、保険会社の支払いが急増し、保険料負担の高騰で中小企業は悲鳴を上げ始めた。

私見ですが、上記のような政治的・思想的対立の文章を読むと、その背後にある財界の勢力争いを想起します。これまで圧倒的な献金額で政治を制御しレントシーキングしてきた医療保険業界に対して、別の勢力が利権拡大に向けて仕掛けており、皆保険をめぐる制度・法整備という形で表層化していると感じます。その別の勢力こそ、今回の大統領就任式に出席したBig Techはじめとする新興富裕層なのかな、と。

アメリカ大統領選挙において医療政策は重要争点であり続けている。次回の2024年大統領選挙で最も重要な争点とは何かを聞いた世論調査の結果は、上位から、経済(31%)、民主制のあり方(20%)、医療(9%)、移民(8%)、気候変動(8%)、犯罪(7%)、銃規制(6%)となった。次の選挙でも医療は相変わらず重要争点となることが予想されている。

しかし次回の選挙ではこれまでの大統領選挙と比べて、「医療」の中身が違ってくると考えられる。その大きな原因は、オバマケアをめぐる政治的争いがコロナ禍を経て大きく変化したことにある。

(中略)

オバマケアの現状3月23日、バイデン政権は、オバマケアの13回目の記念日を祝った。バイデン大統領はそのスピーチの中で以下のように述べた。「(オバマケアは)1965年に成立したメディケアとメディケイド以来、最も社会的にみて重要な医療関係の立法であるということについてはほとんどの人々が同意してくれると思う」。コロナ禍は、アメリカの医療保険制度の欠陥を浮き彫りにさせたと同時に、人々に対して医療保険の必要性について教える機会にもなった。

バイデン政権は、2021年3月に米国救済計画法、そして2022年8月に米国インフレ抑制法に署名した。その中には、オバマケアによって保険に加入する人々に対する補助金の増額等も含まれた。その効果もあり、2022年には無保険者の割合が人口比8%という歴史的に低い水準まで低下した。世論もオバマケアに賛成する向きを強め、2023年3月には初めて賛成が60%を超えて62%となった(成立後の最低は2013年11月の33%)。

13年目を迎えたオバマケアは、コロナ禍をはさみ世論の支持を拡大しながら、当初の目標である無保険者の削減という目標に向かって着実に歩みを進めたと言える。

高まるオバマケアの必要性ジョージタウン大学医療保険改革センター教授のリンダ・ブランバーグ氏によると、トランプ政権が誕生する頃から明確に風向きが変わってきたという。しかしコロナ禍が大きな影響を及ぼしたとして以下のように述べる。「トランプ政権が発足する過程の中で私たちは、もしオバマケアが廃止された場合にどのような影響が出るのかについて、データや見通しについての情報を提供しました。そしてその情報を基に有権者はオバマケアから受ける恩恵を失わないようにするために議員に働きかけました。そしてコロナ禍によってオバマケアがセーフティネットの役割を果たしていることが再認識されたことで、有権者はその働きかけをさらに強化したのです」

福祉国家の歴史的役割

このように、国民の生活を保障する文脈で国家の役割が問われているのは日本のみならず世界共通です。この背景には、福祉国家の歴史的役割が問われているのだと感じます。私は平成生まれで生まれたときには既にソ連がありませんでした。東西の緊張を肌で感じることはできませんでしたが、共産勢力というのは財界にとって大きな脅威だったに違いありません。

比較的貧富差の小さい、地域住民全員が貧しい地域で貧農家庭で育った私は幼少期、「周囲のみんなが幸せに暮らすことが自分の幸せで、政府による再分配は積極的に行われるべき」という感覚を強く持っていました。そんな私が中学生になり、日本の累積債務の急拡大が連日ニュースで騒がれる中で社会保障の各国比較を見たとき、国家の大きさは社会保障の大きさを指すのではないかと漠然と感じていました。

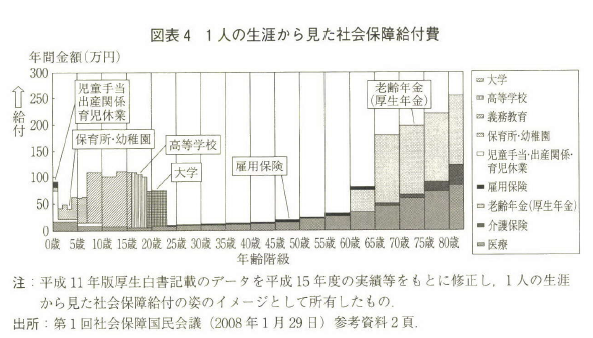

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

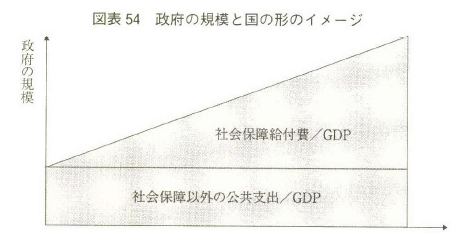

恩師との出会いは、そんな私の感覚を経済学の文脈で次々と言語化・概念化してくれました。インフラがある程度整った国における政府の規模は、社会保障の大きさに依拠します。

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

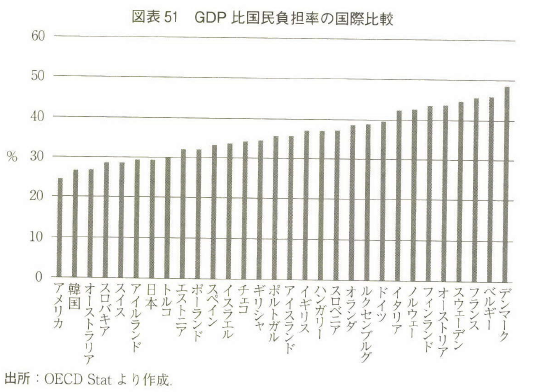

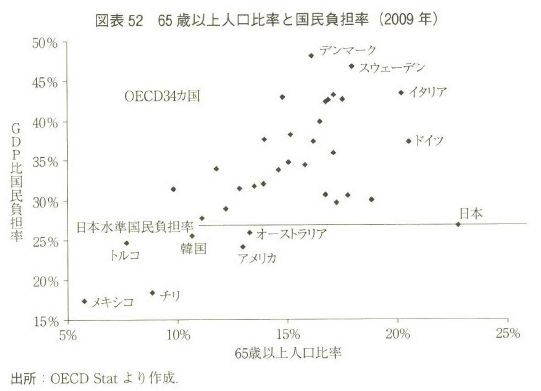

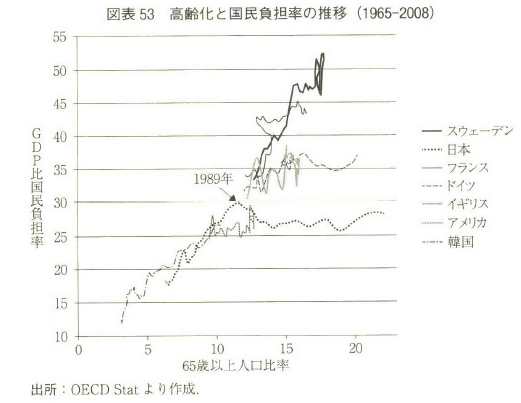

上記引用した図において、図表51で見ると日本のGDP比での国民負担率は欧州各国に比べて小さく、図表52では65歳以上人口比率とGDP比率国民負担率に右上がりの相関があるように見える中で日本はその相関から外れて人口負担率が低い、図表53から読み取れるように、各国が高齢化に伴ってGDP比国民負担率を高める中で、日本は1989年のバブル崩壊を機にこの比率を上げることができないまま急激な高齢化を迎え、少子化対策より高齢者対策に財政が優先されてきた経緯があります。

国民負担率が低い国は、高齢化水準が極めて低いわけです。日本が特徴的なことは、バブル崩壊以降,高齢化が進んでも国民負担率を増やすことができていなかったことです。そして、実はここが重要なところで、1989年の人口動態統計では合計特殊出生率が157となり、「丙午(ひのえうま)」という特殊要因により過去最低であった1966年の合計特殊出生率158を下回ったことが判明し、90年に「157ショック」キャンペーンが始まりました。しかし、そこから先、図表53にみられるようにこの国は国民負担率を全然上げられていないんですね。

少子化問題にとって非常に残念だったことは、157ショックと同時にバブルが崩壊したことです。さてこれから少子化対策に国を挙げて取り組むぞっと「1.57ショック」キャンペーンが張られたまさにその瞬間から、まったく財源を得られなくなりました。これがこの国の人口問題に現在に至る深刻な影響を与えることになります。また、政府規模の国際比較で押さえておいてもらいたいことは、図表54のように、基礎的なインフラが整備された後は、政府の規模を大きくしていくのは社会保障になるということです。

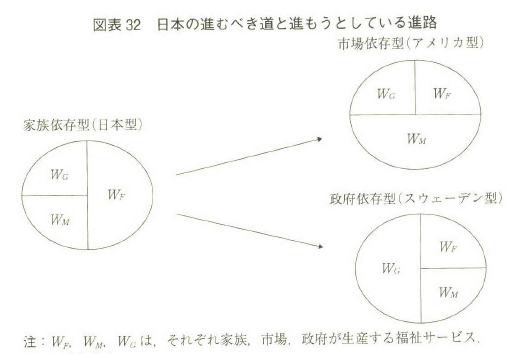

これは動かしがたい事実でして、結局、小さな政府なのか、大きな政府なのかは、「貢献度」に基づいて市場が分配した所得を「必要度」に応じて分配し直している度合いが小さいか、大きいか、家計における人々への必要の充足を個々の家計の責任に強く求めるかどうかで決まっているわけです。そして日本は、社会保障が小さいだけではなく、少し信じられないかもしれませんが、社会会保障以外の政府支出も小さな国なわけです。出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

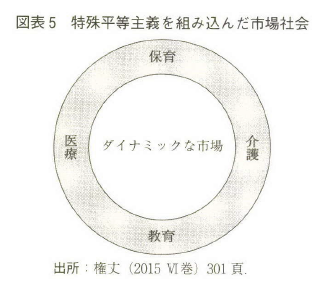

コロナを経て2025年現在、政府の歳出は膨れ上がり、特に負担が高まる現役世代はこうした流れに批判的です。私もこの高負担状況には肯定的にはなれません。一方で日本の社会保障が今目指している姿は、民営化による市場からの福祉サービス供給ではなく、政府による供給です。

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

そのありがたみは、アメリカに来て身に染みて感じます。日本だと非常に低かった保育園費用や子育て費用は、アメリカでは非常に高額です。家の家賃より高く、私が住んでいる地域では子供一人当たり3000ドル/月 くらい、円換算で45万円/月 程度です。

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

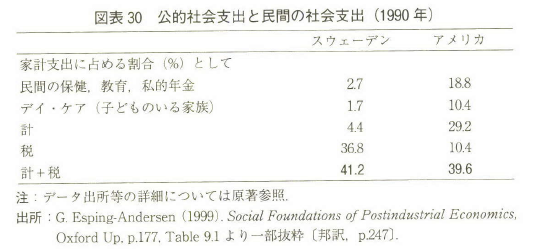

長く日本で暮らしたせいか、私は、医療や子育てをはじめとする福祉サービスは、所得に関わらず皆が等しく消費できる社会を理想として考えます。上図のように医療においても、日本は所得に関わらず医療を受けられる一方、市場依存型のアメリカは所得と医療に相関が認められます。

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

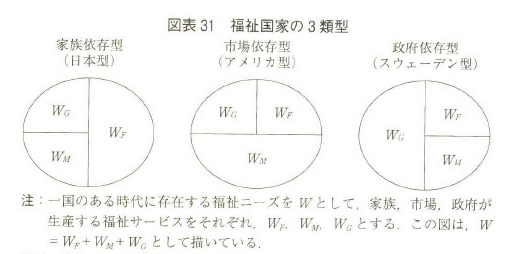

福祉国家とは何か。社会主義でもなく純粋な資本主義でもなく、あくまで能力に基づく生産と消費を前提とした市場を前提としつつ、生きる上でどうしても必要な財・サービスを市場から外して公の供給物とすることで、市場と公のバランスを取る仕組みです。

いま、あなたは、自分が住んでいる社会のトップだとします。そしてあなたは、自分がトツプを務める社会で、今年は何を「生産」するべきか、そしてそこで生産されたものを誰にどのようにして「分配」するべきかという問題を考えなければならないと想像してみましょう。これは人類が生産という行為を覚えて以来の大古から、頭を随分と悩ませてきたふたつの大きな経済問題だったと思います。

この「生産」と「分配」という二大経済問題のうち、生産された財・サービスを消費してもよい権利を人々の間にいかにして分配するかという問題について、市場のみならず政府の働きにも強く依存しているのが現代の国家、すなわち福祉国家です。

福祉国家にあっては、人々が不幸せなときにはどうしても必要となる基礎的な財・サービスや、子どもという本人達の経済的責任、意思決定の責任を問うことが難しい人たちが必要とする基礎的な財・サービスについては、できるだけ彼らの必要性に基づいて利用できるようにすることを目的とした制度が準備されています。前者の代表例が、医療・介護であり、後者の例として保育・教育などをあげることができます。

(中略)

これら生活に不可欠な基礎的な社会サービスが、政策目的を十分に達成できるかどうかは、各制度が税や社会保険料を通じてどれほど財源を調達することができるかということに依存しているのですが、 目指そうとしていることは、どの制度も同じです。必要性に基づいて利用できるサービスを、市場社会の中に一定程度組み込んで、市場と公の役割の間にバランスをとることです。市場は、消費者の意思と能カーー所得や資産に裏打ちされた支払能カーーに基づいて、生産される財・サービスを利用できる権利を人々の間に分配してくれます。逆に言え、,市場の原則とは、消費者にものすごく強い必要性があつたとして、支払能力がない人には必要となる財・サービスを利用できる権利は与えないことでもあります。そのように市場は非情ではありますが、市場はダイナミックな性質をもっていて、多くの人の生活を向上させる力をもっていました。市場の力のおかげで、僕らの生活はより便利に、より清潔に、そして僕らはより健康になり,人生選択の機会を増やすことができるようになったわけです。そうした力を持つ市場は、なかなかそう袖にはできず、どうしても社会の中心に据えたくなるメカニズムではあります。

市場に主に頼る社会にあっても、所得や資産に基づく支払能力だけに依存しないで、ある特別な財・サービスーーそれは20世紀に入って平等なアクセスが国民の権利として認識されるようになっていったサービスーーについては、これを市場から外し、必要に応じて利用できる機会を平等に保障する方針を「特殊平等主義」と言う人もいます.宇沢弘文さんの「社会的共通資本」にもそうした資本を必要に応じて利用できるようにするという考え方が含まれてい

ます。

この「特殊平等主義」を、市場のまわりに、あたかも誰もが利用できる共有地のように配置した社会は,「能力に応じて働き能力に応じて分配する」結果としての純粋資本主義とも,「能力に応じて働き必要に応じて分配する」結果としての社会主義とも異なる、現代的な国家の形態であるわけです。こうした、純粋資本主義の中に部分的に特殊平等主義を取り入れた国家は、福祉国家と呼ばれることもあり、修正資本主義国家と呼ばれることもあり、社会主義の原理と資本主義の原理が混じり合ったことを意味する混合経済と呼ばれることもあります。出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

やはり名著だと思うので本当にお勧めしたい。古典でもないのに本書は渡米後も何度も読み返しています。

学問的権威を借りた攻撃 – 制度理解のない経済学者

さて、ここまで福祉国家や日本の社会保障供給を賛美したものの、2児を育てる現役世代としては現状の負担拡大には批判的で、やはり「削るところは削ってほしい」という思いは、多かれ少なかれほぼ全ての日本国民が抱いている感情だと思います。

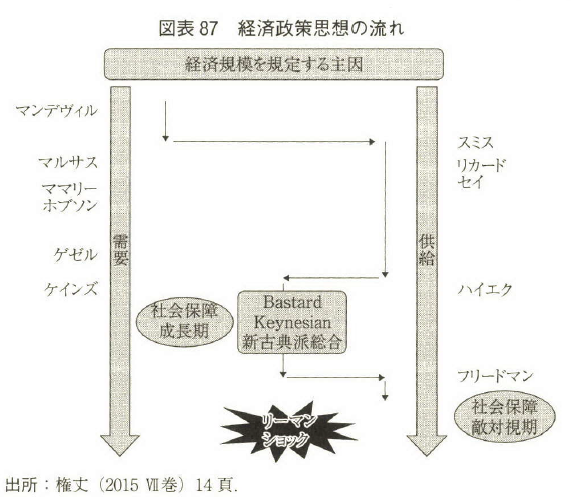

そんな中で、2000年代後半の旧民主党の年金破綻キャンペーンあたりから、こうした公共領域を「学問的理論に基づく最適解」なるものを振りかざす経済学者たちが攻撃し始めます。彼らは一見正しいことを言っているようで、制度の細部や歴史を全く踏まえないので全く的外れな主張が殆どです。

この記事冒頭の年金に関する炎上も、多くの(自称)経済学者が騒いでますが、例えば公的年金を積立方式で運用すれば少子化に対応できて現役世代の負担も軽減出来て財源も安定すると思っている方々は少なくないようです。

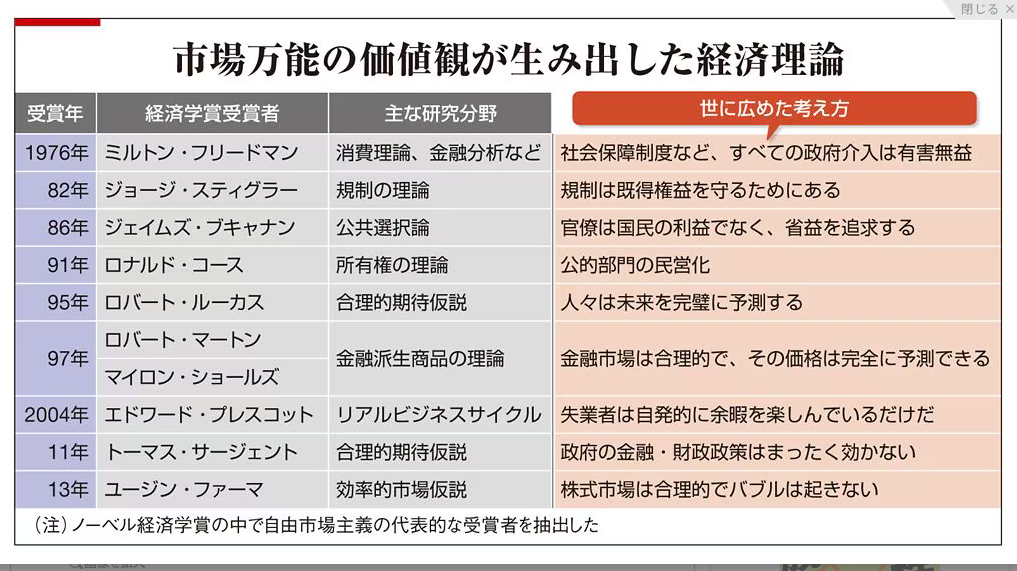

もっとも、税・保険料負担が増え、経済が低迷する中で、こうした言論は人々の支持を集め、やはり一見正しいようにも思える点は危険です。彼らがその権威を増すためにノーベル経済学賞といった広告宣伝手法を利用してきたことも周知されるべきかと思っていま

す。

あべこべの理論がノーベル経済学賞を受賞することは珍しくない。

古くは1974年のフリードリッヒ・ハイエクとグンナー・ミュルダールの受賞がある。自由市場の熱烈な信仰者であるハイエクと政府主導の福祉国家論を展開したミュルダールは、いわば水と油だ。また、02年に受賞したダニエル・カーネマンの行動経済学は、人間の選好は不合理で、選好の合理性を基礎とする需給の均衡理論(主流派経済学の中核)が成立しないことを示唆した。

前提条件で理論は変わる

しかし、こうしたチグハグが許されてしまうのが経済学なのだ。経済学が対象とする現実社会はあまりに複雑だ。そのため、個々の理論は多くの極端な前提条件を置いて、現実を単純化している。あくまで経済学とは、現実経済に対する一次的な接近でしかない。同じ山の頂上を目指すうえで、さまざまなルートがあるように、異なる前提の置き方で分析すれば、それぞれの経済理論が示す内容も違ったものになりうる。

経済学とはそういうものだから、ノーベル経済学賞に何も罪がないかといえば、答えは否だ。問題なのは、経済学が強い普遍性を持つ物理学などの自然科学と同じ「科学」であるとの印象を世界に与えたことだ。

ノーベル経済学賞の創設は、物理学賞や化学賞など本家のノーベル賞(1901年開始)から68年後。正式名はノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞で、毎年の賞金はノーベル財団でなくスウェーデン国立銀行が拠出している。

出自の違いを補おうとしたのか、スウェーデン王立科学アカデミーは、自然科学と同等の地位に高めるべく、経済学でも理論を高度な数学モデルで表現することを重視した。現在の経済学は精緻な応用数学の世界であり、人々はノーベル経済学賞をほかのノーベル賞と同格の権威として受け入れるようになった。

経済学が自然科学と同等に扱われると何がよくないのか。

それは、“科学である”経済学が「この政策が社会に最も望ましい経済的な成果をもたらす」と説けば、それが正しい政策だと、多くの人に分別なく受け入れられるようになることだ。

先述したように、ある政策の根拠となっている経済理論も、前提の置き方が違えば、別のことがいえる。だが、世間の人々は難しい理論を深く理解するのでなく、経済学の名声などを当てにしている。その結果、経済理論が「つねに正しい」と、思い込む人たちが生まれてしまう。

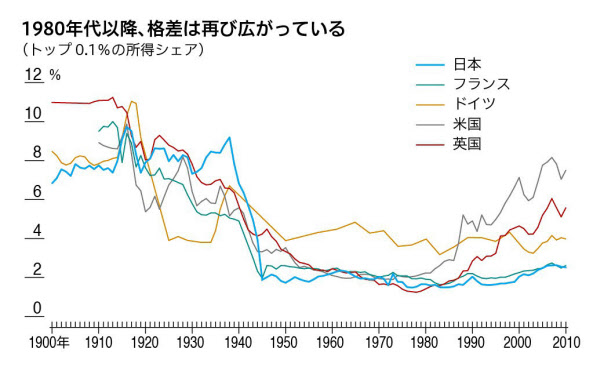

表のように70年代以降、自由市場を信奉するシカゴ学派関連の経済理論がノーベル経済学賞を席巻した。こうした理論は、世界的な規制緩和や金融市場の自由化、公的部門の縮小の潮流を牽引する原動力となった。だが、リーマンショックを契機に「行き過ぎではなかったか」と見直しの機運も高まっている。

価値中立を装う経済学

経済学が自然科学と同等に扱われることによって、さらに根の深い問題も生まれている。それは、経済学があたかも政治的な価値判断から「中立」であるかのように認識されるようになったことだ。

70年代当時、欧米では福祉国家のような社会民主主義的な価値観が強かった。一方で、慢性的なインフレと高失業率に苦しめられていた。そのとき、さっそうと表舞台に登場したのが、ノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマンに代表されるシカゴ学派だった。

彼らは、社会保障制度など公的部門や規制、官僚の非効率性を“科学的”な事実発見を基に説き、社会民主主義的な政策は経済法則を無視していると反対した。当時の人々には、客観的な科学による新しい処方箋が登場したと映ったに違いない。

だが、経済理論が政治的な価値判断から中立であるというのは幻想だ。先述のミュルダールは『経済学説と政治的要素』において「問いはいやしくもわれわれの関心の表現であり、それらは根底において価値判断である。価値判断は当然、事実を観察し理論的分析を行う段階ですでに含まれている」と指摘している。

シカゴ学派の理論には、「自由市場は社会の利害を自動的に調和させる」という市場万能の価値判断が含まれている。それは政府の縮小、税や社会保障負担の縮小という形で、経済界や富裕層の政治的利益に直結する。今や、「自分はノンポリだ」と考える人々の思考回路にも、何かしら自由市場の価値感が入り込んでいるはず。ノーベル経済学賞の影響は計り知れない。

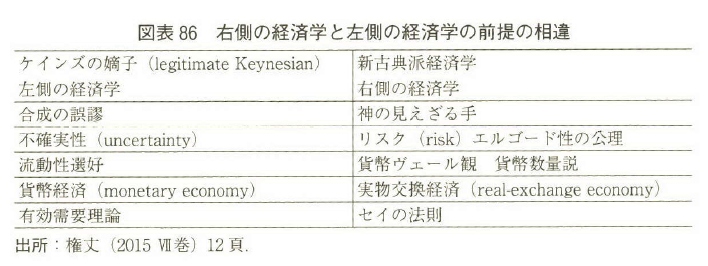

一方で恩師はこうした状況を「現象」と理解し、なぜこうしたことが起こるか、冷静に・歴史的経緯を大切にしながら理解することの重要性を教えてくださいました。「手にした学問が異なれば答えが変わる」と常日頃仰っていた恩師は、学者が互いにディスり合う状況を眺めつつ、その思想的背景が異なる原因を丁寧に考察なさっていました。

出典:権丈善一 『ちょっと気になる医療と介護』

やっぱり名著なのでこちらもどうぞ笑

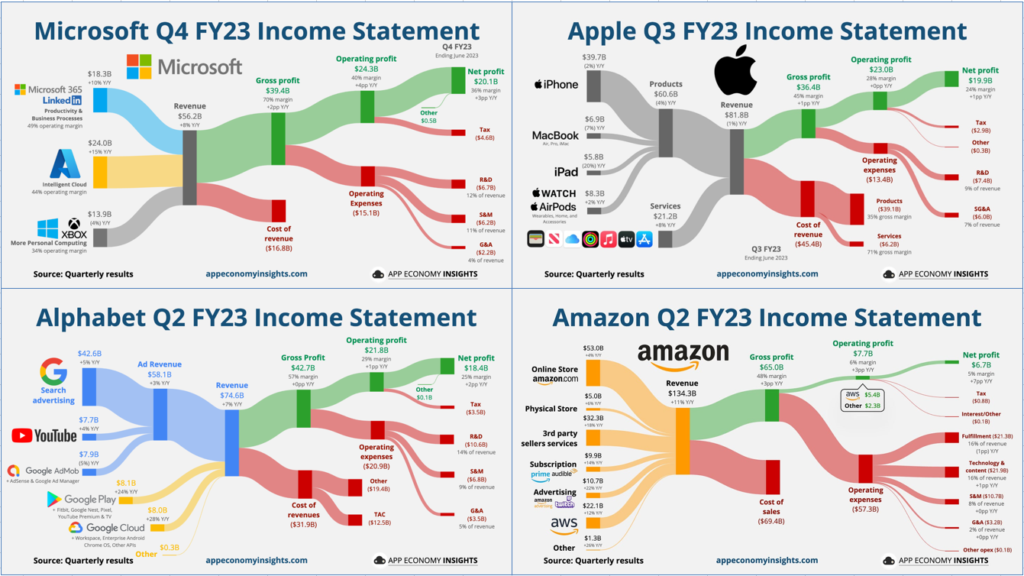

話をトランプ大統領の就任式まで戻しますが、改めて私はテック界隈の出席は財界が政界を闘争の場に利用しているように見えると考えます。政府機関や補助金を次々に廃止したりと、歳出削減を名目に公共領域を大きく縮小しようとしていますが、その裏には財界の思惑があり、彼らは経済学理論で武装して市場化の大義名分を得て実行していると思っています。

Big Techの介入余地 – 市場の拡大、客単価の調整

出典:appeconomyinsight.com

GAFAMの中でも、広告収入を基盤とするGoogleやMetaと違い、私は収益ポートフォリオの点でAmazonは極めて特異な位置づけにあると考えています。これがAmazonに入ってみたかった理由の一つでもあり、どのような意思決定や組織運営・指標管理によってビジネスを維持・拡大しているのかを社内から知ることができただけでも、この会社で働いている意味があったと感じます。

そのAmazonの利益の多くはクラウドであるAWSからもたらされ、AWSは公共領域でも広く利用されており、そしてAmazonは物流や医療といった公共領域が担ってきた分野へのビジネス展開を強めています。公共領域の市場化を目論む大企業の一つであることは間違いありません。

こうした企業が政府を隠れ蓑にしつつビジネスを拡大するメリットは、自身は民間企業として「営利目的でのサービス」を提供しつつ、治安悪化や貧富差拡大といっためんどくさい調整は公共領域に押し付けることができる点です。

出典:日経新聞 「21世紀の資本」が指摘する格差問題 グラフで解説

アメリカのみならず世界中で貧富差が拡大する昨今、政府は治安維持や貧富差解消と経済発展を両立させることの難しさに苦慮し、その不手際に公共に対する不信感を強めています。面白いのはそれが日本のみならず世界的なトレンドであり、今後政府はその役割と正当性を大幅に縮小せざるを得ないと思いますが、そこに生まれた参入余地に多くの企業が入り込むことでしょう。

そのビジネスにおいて鍵を握るのは客単価の調整です。一律に同じ額や割合の負担を強いる政府に対し、「営利目的でのサービス」を提供するからには消費者に選択余地を与える必要があります。貧民は低い代金で低いサービス、富裕層は高い代金で高いサービスを提供するために、客単価とサービスに濃淡つけつつ収益化する努力が求められるでしょう。

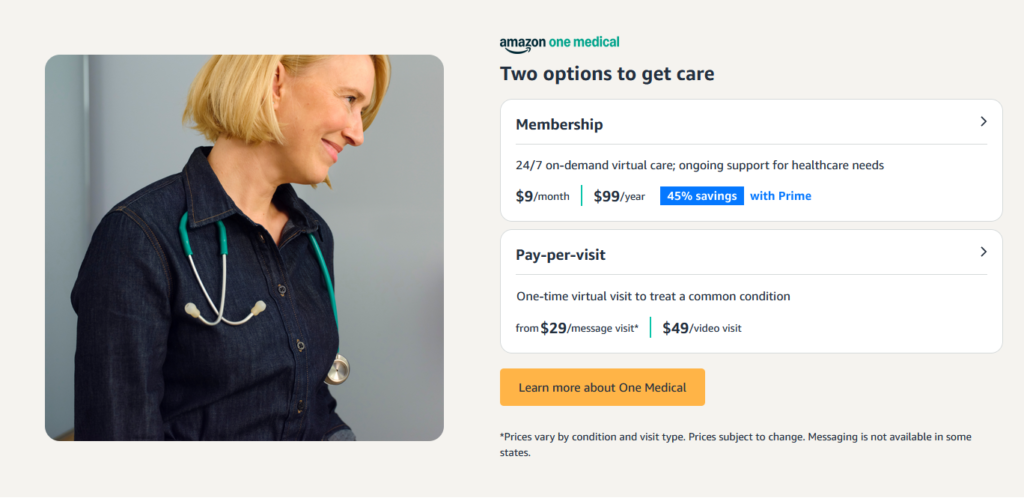

2025年現在、Amazonが提供するヘルスケアサービスは医薬品配送を行うPharmacyと24時間オンライン診療を受けられるOne Medicalの2つで、このうちOne Medicalには月額サブスクと利用一回あたりの支払いという2つの支払いオプションがあります。これらをプライム会員と紐づけて客数を維持拡大しつつ客単価を調整する方針のようです。

現役世代の負担軽減による市場化

今後、公共領域が担うべき・担ってきたサービスを民間企業がビジネス化する流れは世界的に加速すると思われます。その時の口実はやはり「効率的かつ高品質なサービス提供」みたいな話になり、政府ではなく民間がやることで国民負担が減ることを謡うのでしょう。

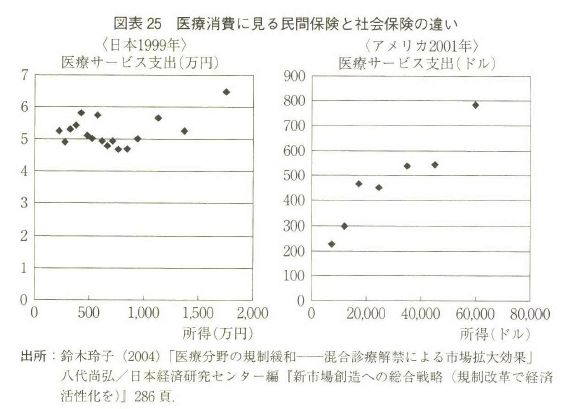

出典:権丈善一 『ちょっと気になる社会保障』

各国ともに戦後整備した高齢者向け医療・年金は維持せざるを得ず、従って狙い目は現役世代向けの医療や保育・教育あたりになりそうです。ただし、こうした領域が所得に応じた品質のサービスとして提供されるということは、貧富差の拡大により一層拍車をかけることに違いありません。

貧困にならないためにサバイブするしかないアメリカはやはりリスクとプレッシャーが高まります。日本にいる政府不信・厚労省不信に囚われている方々には、アメリカ型のメリットとデメリットを伝えた上で未来の公共への役割を選んでほしいと常に感じます。