2024年6月20日に告示された都知事選。奇抜な選挙ポスターや漠然とした内容を声高に発信する候補者などが連日クローズアップされ、「今回の選挙に有意義な意味を見出せない」旨の言論が散見されます。私が拝見・拝聴する範囲で、この旨を述べている方々はある一定以上の論理的思考と政治的倫理観をお持ちの方のように感じます。

この方々の不満・不安を私なりに言語化するならば、大きく(1)インプレッション稼ぎのための選挙の広告面化、(2)争点の不在・形骸化 と言えると思っており、また、社会保障政策を通じて公共の役割を考えてきた私にとっては、こうした現象のより根底に市民の公共への期待・関心の変化があると考えます。

この記事では、この状況を私の知る限りで歴史的に整理し、今後数十年で起こる現象への私見を発信する機会とさせて頂きたいと思います。

変化点 – 2005年総選挙

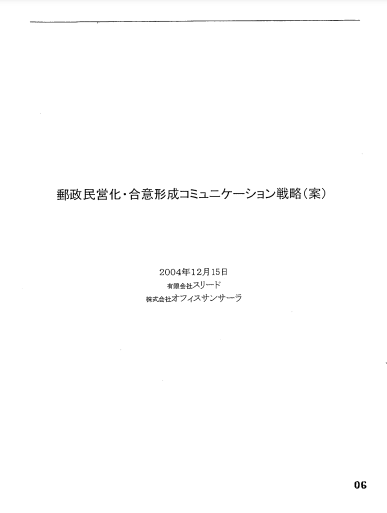

(1)インプレッション稼ぎのための選挙の広告面化 に関して、明確に選挙に対する広告の影響が見てとれる最初の選挙は、2005年の衆議院総選挙でしょう。「郵政民営化、是か非か」という力強いキャッチコピーを有効活用して小泉元首相及び自民党の圧勝に終わったこの選挙。あれから20年以上経ちますが、「実は郵政民営化って何のことか、何が変わったか未だによく分かりません」という方、非常に多いのではないでしょうか。

国会にも提出された上記の元ファイルはこちら。出典元の旧民主党議員で元参議院議員の中村てつじ氏のHPはリンク切れになっております。

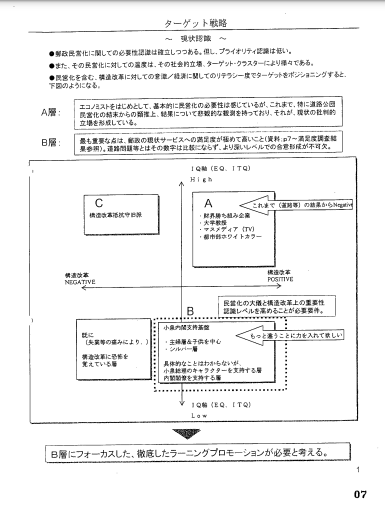

あの選挙において、自民党の選挙戦略を担当した広告代理店スリードは、「B層」へのマーケティング戦略として「郵政民営化、是か非か」のキャッチコピー活用を提案しました。

B層とは、2005年、小泉内閣の進める郵政民営化政策に関する宣伝企画の立案を自民党から受注した広告会社・有限会社スリードが、小泉政権の主な支持基盤として想定した概念である[2]。

スリードの企画書では国民を「構造改革に肯定的か否か」を横軸、「IQ軸(EQ、ITQを含む独自の概念とされる)」を縦軸として分類し、「IQ」が比較的低くかつ構造改革に中立ないし肯定的な層を「B層」とした。B層には、「主婦と子供を中心とした層、シルバー層」を含み、「具体的なことはわからないが、小泉総理のキャラクターを支持する層、内閣閣僚を何となく支持する層」を指すとされる[1]。

上記の企画書がネット等を通じて公に流布されたため、資料中に使用された「IQ」という知能指数を示す語や露骨なマーケティング戦略が物議を醸すところとなり、国会でも取り上げられた。

出典:Wikipedia 「B層」

この現象を理解する上で、上記の書籍を強くお勧めします。忙しい方には本の内容を紹介するこちらの記事。この本やその著者については、その攻撃的な態度を含めて様々な議論があるのも承知しておりますが、私は善悪や良し悪しよりも、公的な政治家を選ぶ選挙が広告代理店を使ったマーケティング的色彩を強めるという現象そのものに興味がありました。この現象は、日本だけではなく世界各地で同様に起こっており、また、歴史的にも民主政の後期を衆愚政と嘆く言論から同様の現象が見られます。

この記事と書籍は、小泉、第一次安倍、福田、麻生、そして旧民主党政権に変わる過程で国政がマーケティングを意識しだしていく様、そしてマスメディアがそれに同調する様を概観し、2024年現在の都知事選への不安・不満を整理する上で非常に有効な手段であると確信しています。

(余談1)2005年選挙後、新たなキャッチコピー:年金破綻

余談ですが、私がこの経緯にある程度詳しいのは、私が専攻した社会保障政策の一つである公的年金がこの後に続く「年金破綻」キャンペーンによって全く的外れの批判にさらされたことでした。

鳩山由紀夫「年金がこのままではボロボロになって、年を取ってももらえなくなるという語りかけは、非常に政権交代に貢献してくれた」 ※(当時)内閣総理大臣

出典:2013年4月7日 朝日新聞 朝刊

枝野幸男「 (現行制度は)間違いなく破綻して、5年以内にまた替えなければならない」2004年 4月

岡田克也「 国民年金制度は壊れている」2005年4月 ※2005年5月に民主党代表に就任

出典:国会答弁

旧民主党は、この後の選挙において年金破綻キャンペーンを繰り広げ、経済学者で学習院教授の鈴木亘氏の言論を引用する形で旧来の自民党政治を徹底的に糾弾し、政権奪取に至ります。

岡田克也「年金制度破綻というのは私もそれに近いことをかつて申し上げたことがあり、それは大変申し訳ない」2012年5月 ※(当時)副総理大臣、社会保障・税一体改革大臣

野田佳彦「現行制度が破綻している、あるいは将来破綻するということはない」2012年4月 ※(当時)内閣総理大臣

出典:国会答弁

しかしその後、彼らが指摘した論点が全くの間違いであり、かつ旧民主党による「抜本的解決策」が実現できないことが分かると、彼らは国会で次々に謝罪するのでした。

なお、こうした経緯は国民には殆ど届かず、「世代間格差」「最低補償年金」「積立方式への回帰」といった彼らが当時展開した選挙キャンペーンの記憶だけが傷跡のように残り、たまにSNSなどで多くの支持を集めています。

何が間違っていたのか、その内容と分類・制度の詳細な説明は別の機会に譲るとして、特にこの画像。上述の鈴木氏の話を鵜呑みにしたテレビ報道のスクショですが、既にこの話は全くの的外れな指摘であることが自明であり、旧民主党議員すら言及しません。頑なにご自身の間違いを認められない氏は、年金学会からも相手にされず、中々厳しい研究者生活を送っていると聞きました。実際のところは分かりませんが。

『パラダイム・シフト』の提唱者トーマス・クーンは、理論だけを声高に叫び制度や歴史に無知な経済学者たちを「野蛮人」と揶揄しましたが、きっと同じような状況が世界各地で繰り返されているのでしょう。

なお、年金破綻キャンペーンが沈静化するのは実は割と最近、最近までくすぶっては消えるを繰り返しています。上記の歴史的経緯の詳細や、2016年の「年金カット法案」キャンペーン、金融庁レポートに端を発する「2000万円不足」キャンペーンの歴史的流れを知りたい方は、以下の記事をどうぞ。

東洋経済 – 2020年年金改革は野党炎上商法の潮目になるか 2020年6月20日

簡単に言うと、私達現役世代が将来受け取る分の年金を今の高齢者が設定水準より多く受給している歪みを是正する法案を、旧民主党政権の方々が中心となって批判したのが「年金カット法案」キャンペーン、バブル崩壊前かつ高齢化がそこまで進行していなかった時期の(確か)1988年頃の国会答弁で「年金は2300万円程度不足」と試算され、つまりこれは年金運用の問題ではなく、退職後は貯金を切り崩しながら不足分を年金で補うことを前提に制度設計されている、という決着がついた議論を何度も蒸し返して煽っていたのが「2000万円不足」キャンペーンです。

この辺の歴史的展開と顛末も、別の機会に私が書きたいと思います。医療介護は価値観が絡むものの、年金制度の不備指摘のほぼ全ては制度の目的や計算ミス・ミスリードで、制度に詳しい年金アドバイザーやファイナンシャルプランナーでさえこうした主張の間違いに気づき、その度にSNS等で指摘されてきたことで、徐々に沈静化に至っているように感じます。

都知事選の論点 – 歴史的整理

話を都知事選に戻します。上述の通り、政治や選挙がマーケティングの性質を帯びてきたことは明白で、これに伴い、選挙に広告手法が取り入れられ、今度は広告目的の発信主体が選挙を活用するに至っていると考えます。生成AIの発展により、ネット検索のアルゴリズムがハックされてカスみたいな記事が量産・表示される昨今と非常に非常に似てますね。

これが、(1)インプレッション稼ぎのための選挙の広告面化 です。では次に、(2)争点の不在・形骸化 について。

東京都知事選挙 2024 争点 公約 都政運営の評価は?データでみる「7つのゼロ」

NHKがこんな記事を書いてますが、この記事の中身のなさ・曖昧さに、今回の争点のなさが表れているでしょう。では、過去の選挙にはあったかを整理します。私の結論は「あった」ですが、この論点を作り出したのは誰でしょう?政治家か、マスコミか、それとも国民・市民か。

画像出典:日テレニュースNNN

出典:朝日新聞 都知事選、主な候補者の政策・主張は? 16日に投開票 2012年12月15日

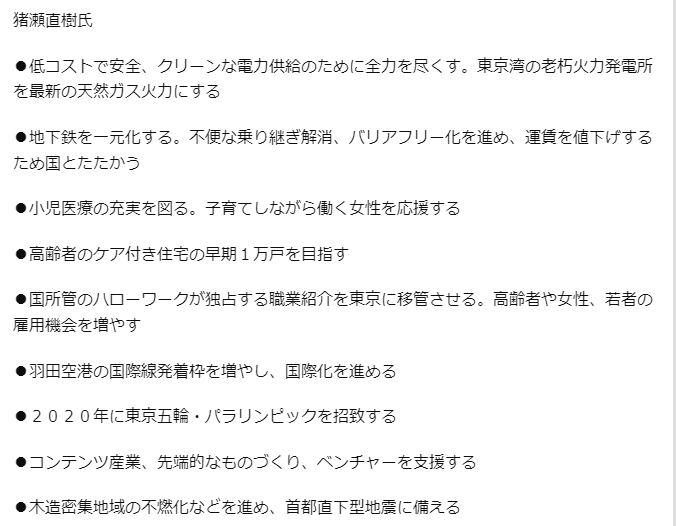

2012年、石原元都知事の後任を選ぶ選挙では、「13年の石原都政の継承」を掲げ、震災対策とオリンピック招致やエネルギー供給、雇用安定、小児・高齢者向け保障の拡充を押し出した猪瀬氏が当選しました。2024年の選挙と違い、カテゴリーも多く、そして政策には具体性があります。

参考:政治山 特集 東京都知事選挙2012 候補者 徹底比較!

また、当選した当の本人は、当選直後に石原都政継承以外の政策にも言及しています。

新しい都知事として、本日、都知事になりました、という紙をいただきました、選管のほうから。石原都政の継承、こういうふうに言われていますが、今回の、皆さん、新聞やテレビでご存じのように、今回の434万票の票の分析をしますと、石原都政の継承、5割ぐらいあって、さらに4割以上が石原都政の刷新というふうにもあります。つまり今回、投票してくれた人は、石原都政を継承し、さらに新しい政策をやってほしいと、こういうふうに僕自身も思っています。

出典:東京都 知事の部屋

画像出典:日テレニュースNNN

続いて2014年、辞任した猪瀬氏に変わる都知事選では、厚生労働大臣も努めた舛添氏が勝利。2013年9月にオリンピック開催地が東京に決定したことを受けて、構想や費用が論点の一つとなったほか、東日本大震災を受けた原発への賛否、猪瀬氏が徳洲会から5000万円の献金を受けたことで辞任したことを背景とした『政治とカネ』に対するスタンスが主に問われました。

画像出典:選挙ドットコム 東京都知事選挙

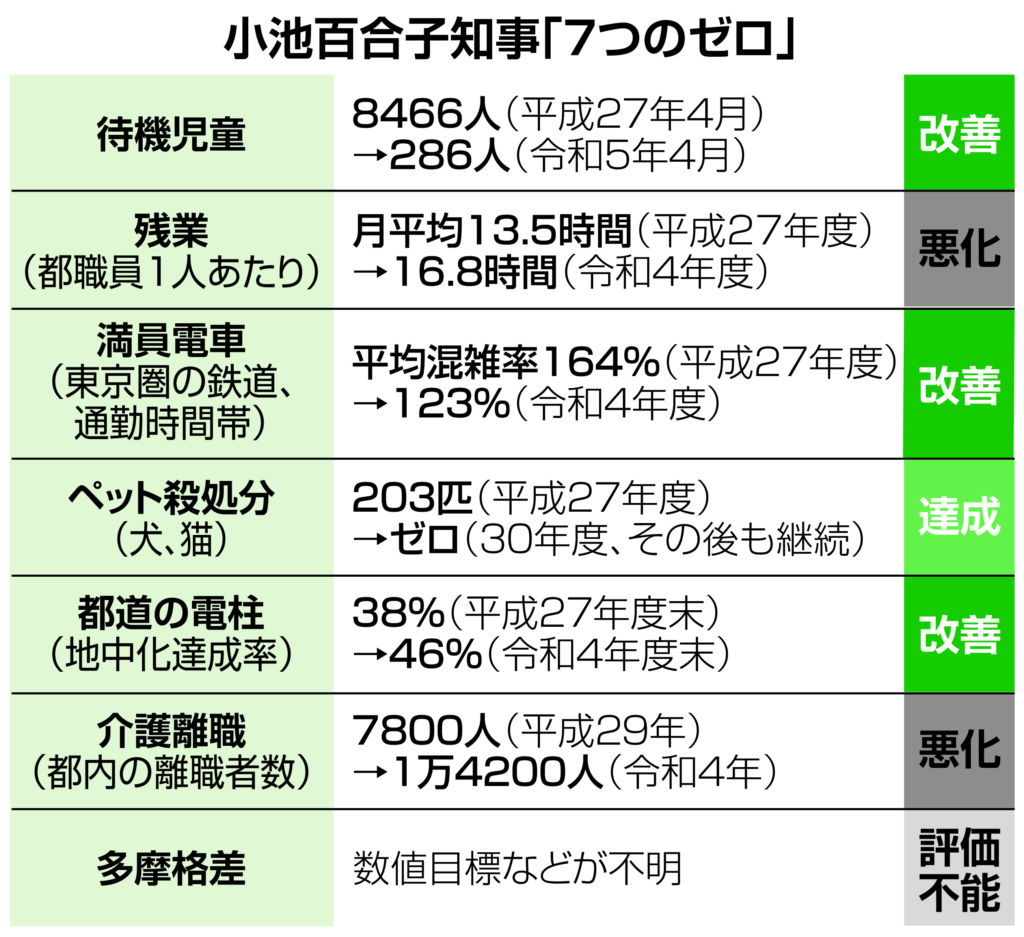

2016年7月、公用車の私的利用や公金利用への疑惑を背景に辞任した舛添氏の後任を選ぶ選挙にて、小池百合子氏が自民・公明推薦の増田氏を退けて当選しました。この時の争点は、上述のオリンピック、「政治とカネ」に加えて、2016年2月の書き込み「保育園落ちた。日本死ね」に端を発する待機児童問題も盛り上がりを見せ、小池氏は公約「7つのゼロ」に待機児童を入れ、その解消に向けて認可・認証保育園を一気に増やしました。

画像出典:産経新聞 小池百合子都知事「7つのゼロ」達成は 「待機児童」大幅減 「介護離職」悪化

画像出典:東京新聞オンライン 東京都知事選2020

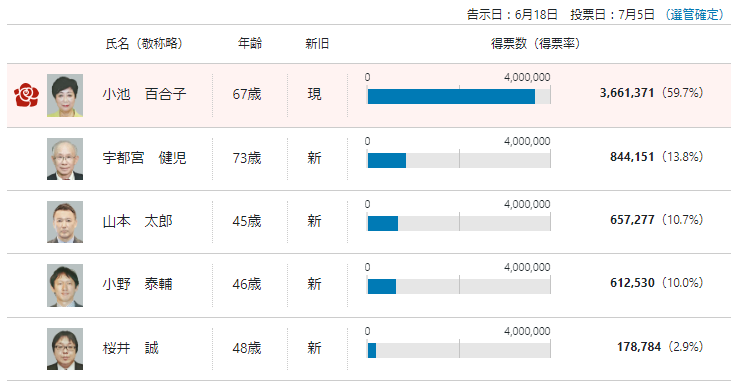

2020年、コロナウィルスが猛威を振るっていた時期に行われた都知事選では小池氏が得票率59.7%を誇り、2位の宇都宮健児氏の13.76%に圧勝しました。当時の争点はコロナ対応と1年延期となった東京オリンピックでしたが、各社の報道や特設ページ、公開討論会を振り返っても、これらの争点は殆ど深堀がされていませんでした。

おそらく未知・不確定要素の大きかったコロナ対応での争点は不足するマスクやアルコールの確保、軽症者の受入に向けたホテル等の確保といった話しかなく、かつそれらも、予算制約なく「できるだけ多く」といったノリで乗り切れる、というか有権者もそれを望んでいる雰囲気だったんでしょう。私もそんな風に記憶しています。

争点と言えるんか。。。?

さて、ここまで過去の都知事選には「争点があった」という旨を書きました。確かに築地移転やらオリンピックやら待機児童やらコロナ対策やら、2024年に比べたら分かりやすい議論が存在するので、一定の人は「確かにそうだね」と思うかもしれませんが、一方で「これらは争点と呼ぶにはあまりにも浅すぎるのでは。。。?」とお感じになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。少なくとも私は感じました笑

オリンピック、是か非か。築地、是か非か。施策ありきの0か1かを問うような争点の作り方そのものに私は強い違和感を覚えます。そもそも、争点はどのように作られるべきかと言うと、問題の定義から始まるはずです。

現状と理想(あるべき姿)のギャップを問題と定義して計測可能な形に定性・定量化し、理想達成に向けた施策と実現手段(財源、人材、時間)を実現可能性・妥当性・優先順位から評価する。個人的にはこの評価こそ争点だと思っており、選挙の争点に現状認識やあるべき姿の定量的な数字すら挙げられないこの状況は、既に郵政民営化選挙と同様のキャンペーンの匂いがしてなりません。

正直に思うのですが、上記の評価項目の作成及び評価の実施は、B層には自力ではできず、だからこそ過去の選挙ではマスメディアが政権批判を行いながら作っていた部分があったと考えます。

(余談2)増やしすぎた保育園 – 手法への評価は争点にならない?

私も小さい未就学児を抱え、千葉県の保育園供給が少ない地域に住んでいたので、育休取得中に近隣の保育園を自ら足を運んで見学し、自分の入所優先順位を鑑みて現実的に入れそうな園の中で最も良いと感じた場所を第1志望に書きました。今から振り返ると結構大変でした。

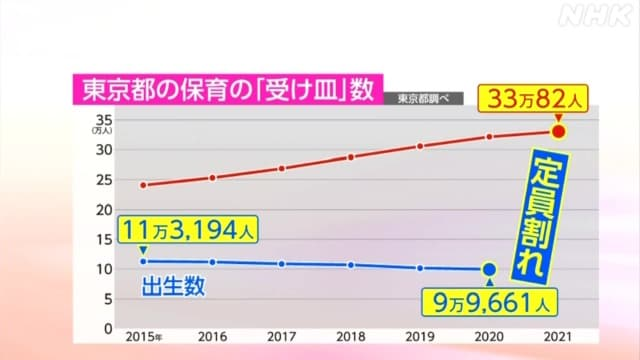

画像出典:NHK 首都圏ナビ 東京23区の保育所「待機児童」から「定員割れ」? 現場で何が

小池氏の待機児童解消の取り組みにより、東京都ではこうした労力を割かなくて済むようになってうらやましいと思っていたら、東京在住の知り合い曰く近年は別の悩みがあるとのこと。それは認可・認証保育園の保育園の定員割れに伴う経営破綻により、転園が必要になり、家から遠くなったり友達と離れてしまったり。要は待機児童ゼロを目指して保育園増やしまくった結果、保育サービスが供給過剰になってしまったということです。

保育施設のあり方が社会問題となったのは6年前。「保育園落ちた、日本死ね」という匿名ブログをきっかけに大きな議論となりました。

以来、国や東京都は待機児童問題を解消するため、保育施設の新規開設を後押しし、保育の「受け皿」を急拡大してきました。

一方で、出生数は減少。東京でも5年連続で子どもの数が減り、10万人を切りました。

保育の受け皿が大幅に増える一方で、子どもの数が減り、「定員割れ」が起きてしまっているのです。定員割れは、この1、2年で表面化した問題で、利用者の立場からみると、「空き」があるということ で利用しやすくなっています。

出典:NHK 首都圏ナビ 東京23区の保育所「待機児童」から「定員割れ」? 現場で何が

一方で、進みすぎると利用者にも悪影響が及ぶこともわかってきました。

投票日を前にして、現職の小池氏の政策に対する評価をマスメディア各社が発信しているものの、7つのゼロに対する進捗を表面的になぞるばかりで、各々がなぜ達成・未達成なのか、他にどんな手段があり小池氏はどうすべきだったのか、それをしなかったのはなぜかといった深堀報道は全く見られません。B層には刺さらないと思ってるんですかね。

私が考える争点の作り方

先ほど「現状と理想(あるべき姿)のギャップを問題と定義」と書きました。私が良い事例だと考える過去の例を述べます。

例えば少子化。今でこそ「子供を増やす」ことに焦点が当たっており、その背景には世代間の人口バランスが崩れたことで保険料等の負担が急激に増した今の現役世代の懸念があると思われますが、もう少し昔は「人口を減らないようにする」が理想(あるべき姿)でした。

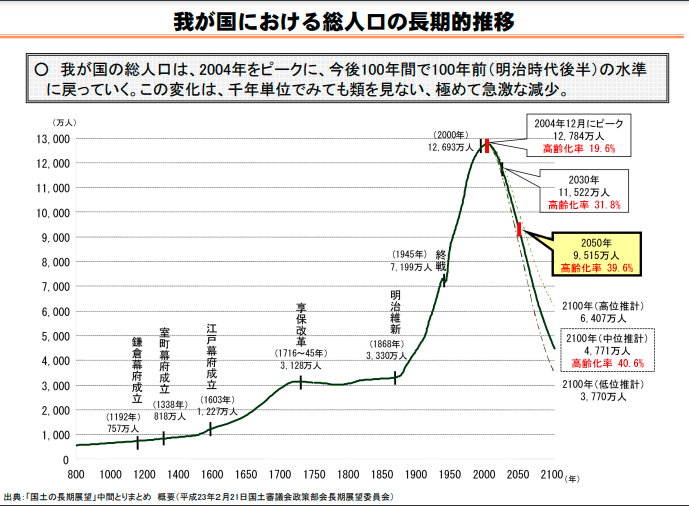

出典:総務省 市町村合併の推進状況について

社会保障に限らず様々な場面で引用される人口動態の推計において、日本の人口は、日清・日露戦争やってた1800年代末・1900年代初頭から急激に増加し、2000年にピークを迎えた後、100年かけて元の水準に戻っていきます。昨今の出生率を鑑みるに、この推計はかなり実現可能性が高いものとなりつつあります。

こうした背景から、人口を減らさない理想を達成するために合計特殊出生率が強く意識されるようになり、また「2.08」という数字が人口を減らさないための同指標の水準として議論の土台となり、平成の序盤から中盤頃までは、この数字まで回復することが共通の認識となって、その手法や優先順位・実現可能性が議論されていました。

また,男女共同参画を取り巻く最も基本的なデータの一つである今後の人口の推移を展望すると,日本の将来にとって厳しい姿となっている。合計特殊出生率は1970年代半ばから人口置き換え水準(それ以下になると人口減少を招く出生率の水準:2.08程度)を大きく割り込んでおり,現在の状況に大きな変化が無ければ,2006年には日本の人口は減少し始め,2020年には1億2,411万人(2000年は1億2,693万人)になると推計されている。労働生産年齢人口(15~64歳)は,2000年の8,638万人から,2020年には7,445万人と1,193万人(14%)も減少することが見込まれている(国立社会保障・人口問題研究所推計)。このため,男女共同参画が進展しないならば,労働力人口が急激に減少することが懸念され,日本の活力ある発展に支障が生ずる恐れがある。

出典:平成16年版男女共同参画白書 おわりに

上記における合計特殊出生率2.08が理想(あるべき姿)として共通認識として存在して初めて、手段の良し悪しを争点として建設的な議論ができます。

画像出典:平成13年 経済財政白書

別の例を挙げます。2000年代は特に日本の累積赤字、いわゆる「国民の借金」が連日大きく報道され、このまま国債を発行し続けることで雪だるま式に膨れ上がる莫大な累積赤字で日本は財政破綻を引き起こすというホラーストーリーが声高に主張されました。

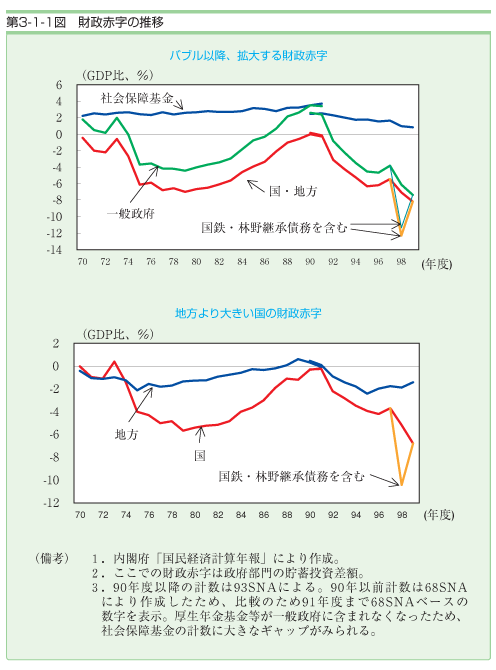

バブル経済が崩壊すると、税収が落ち込む一方、公共事業や減税を始めとした景気対策が繰り返され、H6年度(1994年)に再び特例公債が発行されるなど、財政状況は悪化していった。こうした事態を受け、H8年(1996年) 12 月に「財政再建目標について」が閣議決定され、H17 年度(2005年)までに、国・地方の財政赤字対GDP比を3%以下とすること、また、国の一般会計について、①国債費を除く歳出を租税等の範囲内とすること(一般会計ベースのプライマリーバランス)、②17 年度までに特例公債依存から脱却することなどの目標が設定された。ここで、財政収支(貯蓄投資差額)が目標とされたのは、EU創設に係るマーストリヒト条約が、通貨統合への参加条件として 1997 年の財政赤字対GDP比を原則3%以内等としていたことと同様の考え方に沿ったものとされている。

ここで設定された「国・地方の財政赤字の対GDP比3%」が理想(あるべき姿)となり、これを実現するために分子(財政赤字)を減らすか分母(GDP)を増やすかといった施策とその是非に対する議論が展開されました。

マスメディアの変化とその背景

上記の理想(あるべき姿)は、どのように醸成されたか。数字目標を作ったのは行政や政治家のケースが多いものの、それらを大々的に報じて国民に共有し、争点を検討する上での共通認識を作っていた役割は、マスメディアが担っていたと考えます。

逆に、昨今はこうした共通の認識の醸成を目指す報道はあまり見られず、ひたすら人の人格や過去の不祥事を煽って炎上を狙うように思える報道の割合が増えているように感じます。難しい議論や論点を避けて表面的なキャッチーさを求めるのはまさにB層マーケティングです。

画像出典:都政新報 特集「未来の東京」戦略ビジョン

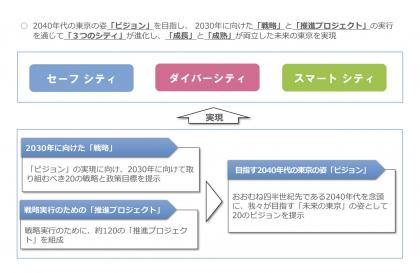

順を追って説明します。まず、今の政治家は上記のようなあるべき姿を提示しているか否かで言うと、しています。殆ど報道されていませんが、小池知事は2030年、2040年に向けた方針を既に示しています。

40年代の東京ビジョンには、例えば、「合計特殊出生率2・07」や「政治家や企業トップの半数が女性」、「出社は週一回」など、現在の東京の状況を考えると、実現が容易ではないものも散見される。「2・07」といった個々の数値などに目が行きがちだが、高いハードルを掲げる背景や目的を冷静に捉える必要がある。

出典:都政新報 特集「未来の東京」戦略ビジョン

その内容が恐ろしいほどに抽象的かつ目標を強く意識しているものではないにせよ、今回の都知事選に臨む小池氏が想定する未来のあるべき姿として、これは一つのたたき台となり、他の候補者と認識合わせた上で、共通の理想に対する施策を選挙の争点とすべきでしたが、そもそもこれらは有権者の耳目には届きません。

画像出典:都民ファーストの会 政策パンフレット

また私は、立候補者の1人であるひまそらあかね氏(立候補前:暇空茜氏)が全力で取り組む国賠訴訟並びにそれに関連したColabo問題について、この都知事選でマスメディア各社がどのように報じるのかに注目していました。

この訴訟は情報開示請求決定の取消をめぐる裁判でもあり、またその発端となったColaboは公金での活動に対する領収書の提出がなかったり会計報告に不整合があり、「クリーンな政治」「政治とカネ」といったB層に対しても刺さりやすい争点になり得る話題でした。

仮にマスメディアが選挙戦を盛り上げたい、または、小池氏を落選させたいと本気で考えているなら、この話題は大きく報じされてしかるべきですが、現時点では選挙戦においてマスメディアは沈黙を貫いています。この状況を鑑みるに、マスメディアは最初から小池氏を再選させる筋書きのもとに動いているように感じています。

画像出典:日刊ゲンダイ 小池、蓮舫、石丸…都知事選の「最新情勢調査」で「優位」の結果が出た「候補者の名前」

そんな中、明確な争点における優劣の分析なくして、「蓮舫が2番手」「石丸が猛追」といった記事が大量に発信されている点を見ると、小池都政に不満はあれど、その他のどう見ても支持したくない候補を当選させたくないモチベーションから無党派層を小池氏に投票させるよう誘導する報道が続いているように考えます。あくまで私個人の感想ですが。

マスメディアは何を狙っているのか。上記が正しいなら、マスメディアは小池氏の再選を望んでおり、それによって利益を得る、あるいはその筋書きを書いている存在から利益供与を受けているのでしょう。

市民が行政に求める役割の変化 – 今後数十年

最後に。2000年代以降、youtubeやSNSの発達によりマスメディアの発行部数・視聴率は減少の一途をたどり、その多くはメディア事業ではなく不動産事業で稼いでいます。ネット記事はネット広告を主な収入源としており、広告産業並びに広告収入を得られる存在に迎合する形でスタンスを変えるでしょう。

最も、これは善悪というよりアメリカやヨーロッパでも見られる世界的な現象であり、時代が変わっていく流れの一つだと考えています。一方で上述のように、争点を検討する上での「あるべき姿」はマスメディアによって国民に広く共有され、「出生率をなんとかしなきゃ」「財政赤字をなんとかしなきゃ」といったこの国を運営する上での共通認識となっていました。

その共通認識を強く発信しないメリットがあるなら、おそらく、それを議論しようとすると却って票が割れて選挙や政局をコントロールしにくくなる、と踏んでいるのではないかと推測しています。

以前の記事でも触れた通り、貧富差の拡大を筆頭に、日本のみならず世界中で、今後は分断の時代を迎えます。共通の話題も共通の認識も、世代や地域、観るメディアによって全く異なったものになっていきます。そんな時代にあるべき姿をめぐって共通の認識を作ろうとすると、みんなバラバラなことを言い始めてまとまらず、変な議論に火がついて論調を制御できなくなる。これを恐れて、B層を煽る程度に加熱する選挙戦を演出していると思います。

そうすると、国民が政治に期待する目線はマクロ規模からどんどん目の前の生活の安心・安全に移り変わり、トラブル対応や気に入らない存在の排除要求合戦が活発になるでしょう。私はこうした「調整能力への需要拡大」にビジネスチャンスを見出していることは、上記の記事に書いた通りです。

一方で旧来政治に求められていたマクロな論点として、経済成長、財政健全化、食料自給、失業率、エネルギー自給、インフラ整備・維持、災害対策、医療・介護供給、子育て・教育支援、労働環境改善 といったものがあったと思いますが、これらはその内容・進め方・費用には、有権者の間で大して深い議論が行われることなく、ただ生活に支障がなければ仕方ない程度に期待が変化・縮小していくのでしょ。これが今後の主トレンドになると考えています。

これはある意味で、国民の大多数を占めるであろうB層への統治手法としてはかなり効果的なのかもしれません。一部の賢い人がこの状況を憂いたところで「失われた10年」は20年、30年と続いてきたわけですし。

この状況を憂いて打開することを考えるなら。歴史を見るに、例えば古代ギリシャにおけるペイシストラトス、古代ローマにおける民主政衰退後のカエサル、ヴァイマール共和国におけるヒトラー、そして都知事選挙後のオウム真理教を想起します。衆愚政を嘆きつつ、武力を以て集権化を志向しあるべき世を実現しようとするのは、歴史的には割と頻発する事象なのかもしれません。